最核融合からデジタル記憶、そして宇宙生命論へ。人類の課題と希望【東大Week@Marunouchi】前編

読了時間:約 10 分

This article can be read in 10 minutes

東京大学の教員陣が最先端の研究と社会実装の可能性について語る「東大Week@Marunouchi」。東京大学の最先端の知見に触れる「東大Week@Marunouchi」。7月30日は2名の教授によるクロストーク、7月31日は3会場に分かれて登壇者による講演が行われた。2日にわたり計8名の東大教員陣が登壇し現代社会が直面する様々な課題に対する革新的なアプローチを紹介。

本記事ではDAY1のクロストークと、DAY2のDMO東京丸の内で開催された2講演をレポート。学術界と実業界の架け橋となる本イベントの意義と、そこから見える日本の未来像に迫る。

INDEX

・最先端の技術研究に関する社会実装と課題〜量子コンピュータとフュージョンエネルギー〜

・戦災・災害のデジタルアーカイブ

・宇宙になぜ、生命があるのか

最先端の技術研究に関する社会実装と課題〜量子コンピュータとフュージョンエネルギー〜

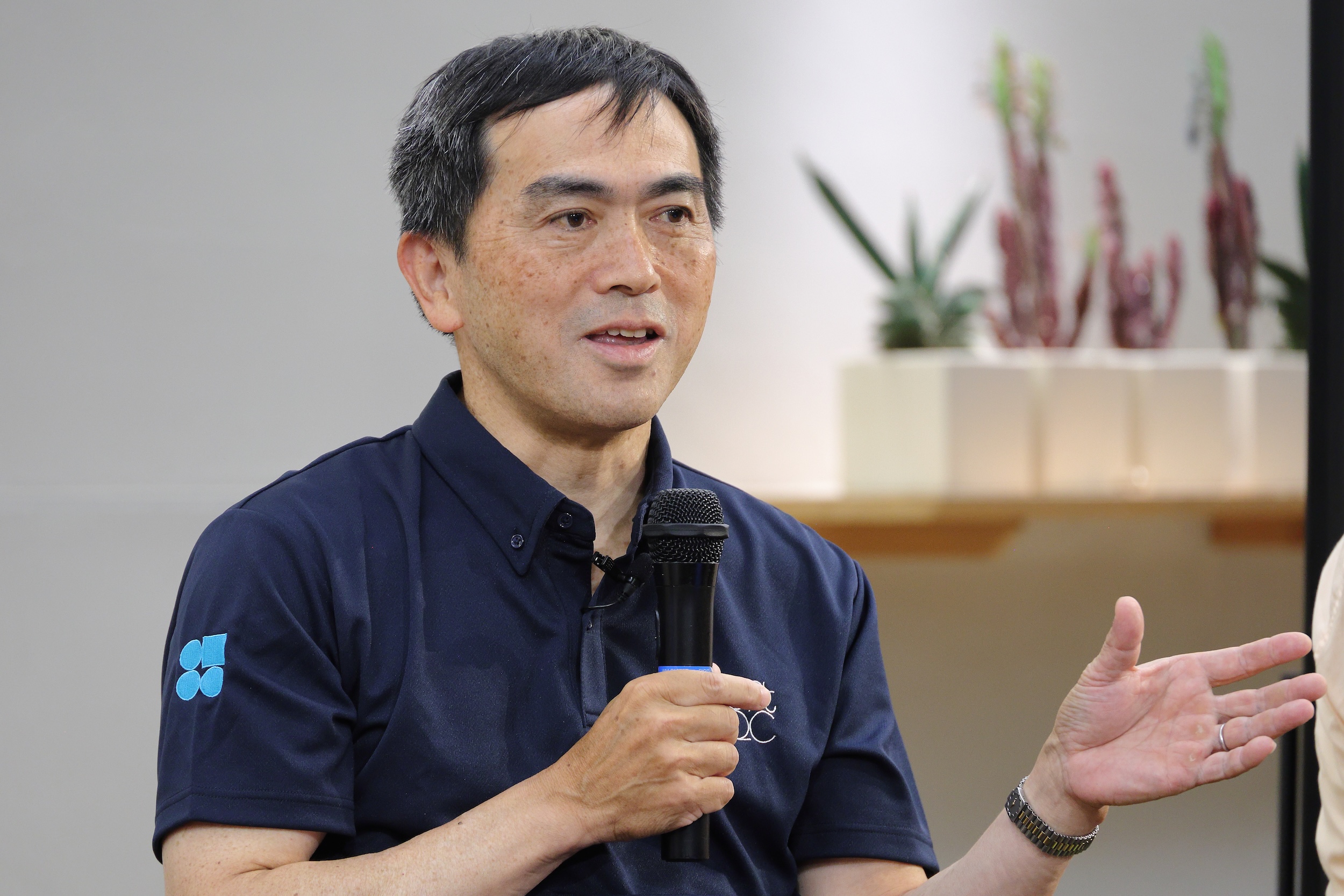

クロストークでは今後社会に大きなインパクトを与えることが予想される量子コンピュータ、フュージョン(核融合)エネルギーの両分野において、最先端の研究をしている二人が登壇。量子コンピュータ研究センター・副センター長でありながら、OptQC株式会社の創業者の一人でもある古澤 明氏と、球状トカマクプラズマの研究を行う江尻 晶氏だ。

冒頭で二人は、研究を続けるモチベーションとして「わくわくし続けること」を挙げた。特に古澤氏は、ウィンドサーフィンと研究の共通点も挙げる。

古澤「ウィンドサーフィンは、量子コンピューターの研究と共通して“わからないことを追求する”面白さがあります。やってもやってもまだわからない、だから面白いんです。」

江尻氏もまた「核融合もわからないから面白い」と続ける。

江尻「研究をする上で、未知を楽しむ姿勢はとても大事です。慣れてしまうと予想がつくようになり、ワクワク感やブレイクスルーが生まれにくくなります。」

長年にわたり、研究の第一線を歩み続けてきた二人の最先端の成果と、教授ならではのトピックスについて議論が行われた。

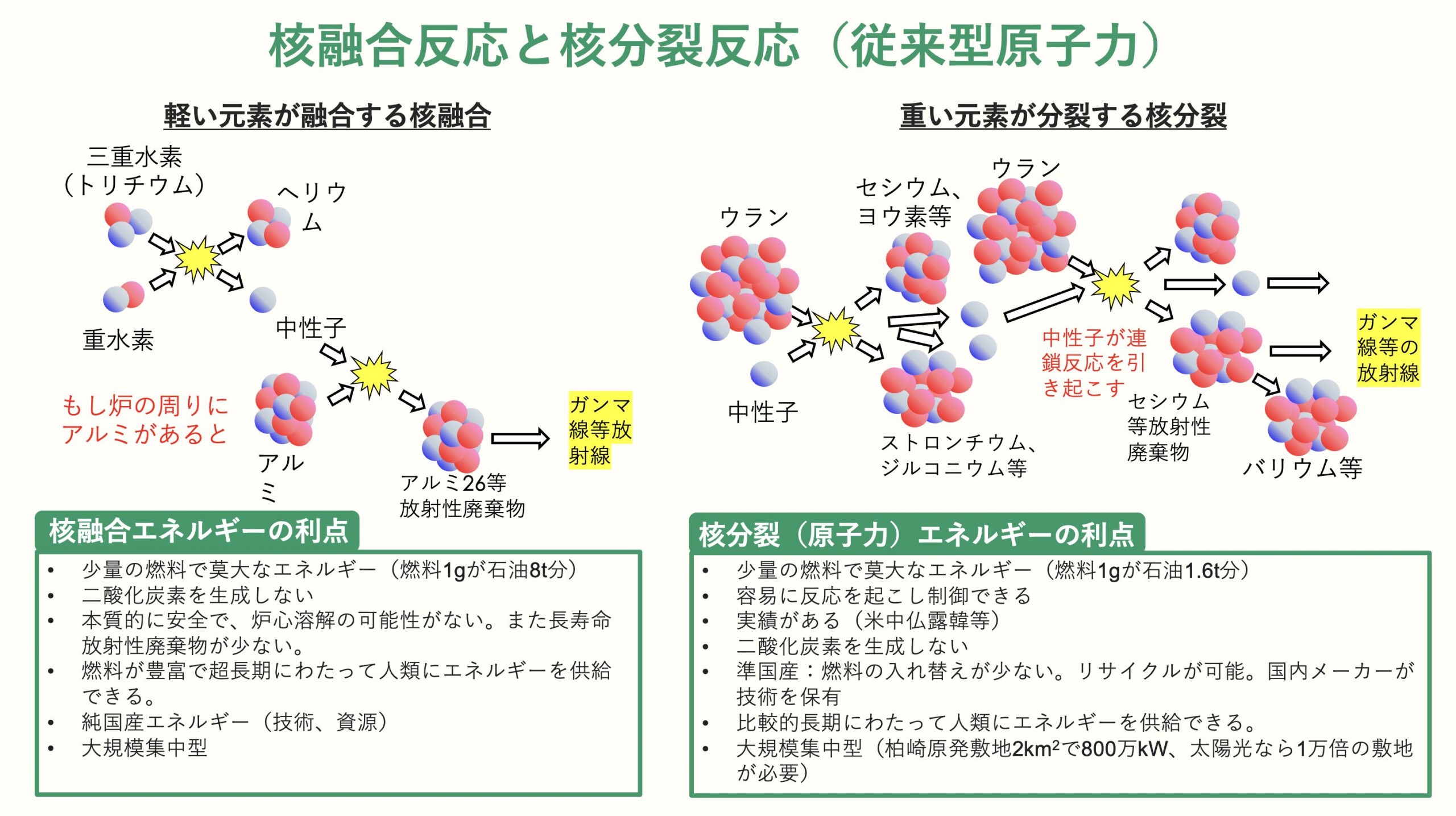

フュージョンエネルギーは“人工の太陽”

江尻氏は、まずフュージョンエネルギーの仕組みと特徴を解説した。核融合は、太陽を輝かせる反応であり、二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギー源だ。核分裂と比べて放射性廃棄物が少なく、燃料を国内で調達できる可能性があるため、安全保障上も有利である。

江尻「フュージョンエネルギーは化学反応に比べて桁違いのエネルギーを生み出します。燃料1グラムで石油8トン分のエネルギーが得られるほど効率的で、近年は技術の成熟とともに世界中でスタートアップが台頭し、産学連携も活発化しています。」

さらに、核融合がエネルギー安全保障にもつながることを強調した。

江尻「自分たちのエネルギー源を持つことは、食料生産や国の自立にも直結します。研究者としては研究成果を共有する国際協力を続けたい一方で、安全保障の観点から自立を考える必要があるという複雑な立場です。」

アカデミアとスタートアップの狭間で

核融合のスタートアップが世界中で対等している話題から、大学や研究機関からの人材流出が加速していると移る。その現象は古澤氏の量子コンピューターでも同じのようだ。十分な研究費と迅速な意思決定、明確な商業化のビジョンを持つスタートアップは、若手研究者にとって大きな魅力となっている。一方、大学は基礎研究の自由度や知的探求の魅力を持ちながらも、資金調達や待遇面で競争力を失いつつある。

古澤氏もこの潮流を身近に感じ、自ら企業を立ち上げるという選択をした。

古澤「大学で研究を続けても、優秀な人材がスタートアップへ流れてしまう。ならば、自分で企業を作り、研究の継続と人材育成の両方を守る道を選びました。アカデミアの強みと産業界のスピード感を融合させることが、今の日本には必要です。」

江尻氏も同様の課題感を共有する。

江尻「核融合分野も同じです。国立研究機関はかつて最先端研究の中心でしたが、今では大型プロジェクトの進行速度や予算規模でスタートアップに押されている部分がある。研究の自由とスピード感の両立は簡単ではありません。」

国内の優秀な研究者を留めておくには、日本にもスタートアップによる人材獲得が急務と言えるだろう。

量子コンピューターの未来像

江尻氏に続いて、古澤氏は量子コンピューターの進化と、その中でのアナログ計算の重要性を力強く語った。現在のAIやスーパーコンピューターは、アナログの入力を一度デジタル信号(0と1の2進数情報)に変換し、膨大な桁上げ処理を経て結果を出している。このプロセスは高い精度を生む一方で、莫大なエネルギーを消費する構造的欠陥を抱えている。

古澤「人間の脳は極めて低い消費電力で高度な情報処理を行っています。これを実現しているのは、アナログ的な信号処理です。量子コンピューターも本質的にはアナログであり、この特性を生かせば計算効率は飛躍的に高まるでしょう。」

特に光量子コンピューターは、100テラヘルツ以上という極めて高いキャリア周波数を持ち、超高速かつ省エネルギーの計算が可能だという。

古澤「“量子ビットの数”だけを競うのではなく、アナログの良さをどう生かすかが次のフェーズです。光量子コンピューターはその切り札になり得ます。」

若手とベテラン、それぞれの役割

議論はやがて、研究現場における世代間の役割へと移る。量子コンピューターや核融合のような最先端分野は、革新と継続性の両輪が求められる。若手は常識にとらわれない発想力とチャレンジ精神を持ち、ベテランは経験と総合的な判断力でプロジェクト全体を支える。このバランスが崩れると、革新が停滞するか、あるいはリスクの大きい暴走に陥ってしまう。

古澤「私の会社では、若い人にこそ役職に就いてもらっています。若い研究者は、これまでの理論や常識を知らないからこそ、誰も思いつかないような発想ができます。その一方で、経験がないゆえに落とし穴にはまりやすい。だからこそ、ベテランは彼らが崖から落ちそうになったときに支える“セーフティネット”の役割を果たさなければなりません。」

それに対して江尻氏は、核融合という学際的な分野だからこそ世代間の連携が欠かせないと強調する。

江尻「核融合は物理、工学、材料科学など多くの知識と技術を統合する“総合格闘技”のような分野です。長年の経験でしか得られない勘や判断力が成果に直結する一方、若手の新しい視点や技術もなければ前に進めません。お互いに学び合い、刺激し合うことが重要です。」

さらに、両者とも「世代を超えたチームづくり」の重要性を指摘する。若手が安心して挑戦できる環境を整え、ベテランも現状維持ではなく、新しい知見や技術を吸収し続けること。この双方向の成長が、最先端分野を持続的に発展させる鍵になると強調した。

どうやって“わくわく”し続けられるか

セッションの終盤、二人がメッセージとして届けたのは「長年研究を続ける中で、どうやってその“わくわく”を持ち続けられるのか」という問いだった。最先端分野で長期的に成果を追い続けるには、膨大な試行錯誤と忍耐が必要になる。予想通りにいかない実験や、資金や人材の制約、社会からの理解不足といった壁に直面することも少なくない。そんな中で、何が彼らを前に進ませるのか。

江尻「私の場合は“モノづくり”の楽しさです。新しい装置を設計し、自分の手で作り上げ、それを使って実験を行い、結果が出た瞬間に得られる達成感は何ものにも代えがたい。たとえ結果が失敗でも、その過程で新しい発見や改良点が見つかる。そうやって少しずつ前進している実感が、次の挑戦へのモチベーションになります。」

一方、古澤氏は、限界への挑戦こそが原動力だという。

古澤「私はいつも“自分が今できること”の少し先を狙っています。現状に満足してしまうと、停滞してしまう。逆に、無理かもしれないと思えることに挑戦し、それができたときの喜びは格別です。そういう挑戦を続けている限り、わくわくは消えません。」

二人の言葉からは、研究の本質的な喜びがにじむ。結果の成否だけではなく、未知を探り、試行錯誤を重ね、その過程そのものを楽しむという姿勢こそが、長年にわたり第一線で活躍し続ける力の源なのだと感じさせられるだろう。

戦災・災害のデジタルアーカイブ

DAY2は3会場で同時開催された本イベント。DMO東京丸の内会場に登壇したのは、東京大学大学院 情報学環教授の渡邉英徳氏。長年にわたり、戦災や災害の記録をデジタル技術で可視化し、未来へとつなぐ研究を続けてきた第一人者だ。彼の活動の核にあるのは、単なるデータの収集や保存ではない。人と人のつながりを介して記憶を共有し、時間や世代を超えて過去を「現在の出来事」として感じられるようにすることだ。

講演冒頭、渡邉氏は広島・長崎の原爆被害を可視化した事例を紹介した。被爆者の証言や当時の写真を、その出来事が起きた正確な位置情報とともに地図上に重ねる。この作業によって、現在の街並みと過去の惨状が同じ空間で重なり合い、見る人は「自分の立っている場所で何が起こったのか」を直感的に理解できるようになる。

渡邉「地図を見てわかる通り、広島女学院は原爆当時と同じ場所に建っています。今も残る建物や道路に過去の記録を重ねると、現実味が一気に増すのがわかるでしょう。そして、この取り組みの大きな特徴が、被爆者の証言の収集を地元の高校生に協力してもらったこと。地元の若い世代が聞き手になることで、私たち研究者が聞くよりも被爆者の方々が安心して話してくれるのです。」

広島の次に地図に映し出されたのは、同じく原爆被害のあった長崎。しかし、長崎の場合は地形が被害の広がりに大きな影響を与えていた。入り組んだ地形や山が爆風や熱線の到達を遮った地域と、そうでない地域の違いが地図上ではっきりと浮かび上がる。これにより、被害の有無や規模を単なる数字や文章ではなく、視覚的に理解できる。

こうしたデジタルアーカイブの取り組みは、戦争の歴史だけでなく、現代の紛争や災害にも広がっている。ウクライナ・マリウポリでは、現地の技術者が命の危険を冒してドローンで戦争の被害状況を撮影し、その映像を3Dで記録。ガザ地区では、国連やアルジャジーラが提供する映像をもとに、3Dガウシアンスプラッティングという技術を使って街の被害を立体化した。

渡邉「現地の人々が強い使命感を持って活動しているからこそ、こうした記録が残せます。技術はあくまで手段であって、その背後には必ず人と人のつながりがあるのです。」

戦争と同じく自然災害についても、同じような取り組みが行われていると紹介。災害の記録としては、東日本大震災直後のTwitter(X)の投稿を時系列に沿って可視化した事例も紹介された。そこには、被害状況の速報だけでなく、「コンビニで見つけたビールが嬉しかった」といった小さな喜びや、心を支えた日常の断片も含まれている。こうした「感情の記録」は、数値や公式記録では見えてこない被災者の実感を伝える。

さらに渡邉氏は、モノクロ写真をカラー化する取り組みにも力を入れている。モノクロは人々に「過去のもの」という認識を与えがちだが、色が加わることで出来事が急に現実味を帯び、距離感が縮まるという。AIによる自動カラー化の後、本人や関係者の記憶を頼りに色を補正する過程で、新しい記憶や感情が呼び覚まされることもある。

渡邉「写真の色を復元すると、戦時中の暮らしや感情がよりリアルに伝わります。私が出版した写真集『AIとカラー化した写真で蘇る戦前戦争』では、日常生活の表情や空気感を鮮やかに再現しました。」

同じく写真集『動物たちが見た戦争』では、馬や鳩など戦争に駆り出された動物たちの視点から戦争を描き直す試みを行った。そこに写る光景は、人間だけでなく動物までもが戦争に巻き込まれた事実を突きつける。カラー化によって、当時の写真に潜むプロパガンダ性がより鮮明になり、戦争の現実を一層強く訴えかける。

講演の締めくくりに、渡邉氏はデジタルアーカイブの使命を改めて語った。

渡邉「デジタルアーカイブは未来に向けた“記憶の場”です。そこに記された出来事や感情は、次に同じようなことが起きたときに役立つ知見になります。技術と人との協力で、私たちは記憶を未来へ引き渡していかなければなりません。」

宇宙になぜ、生命があるのか

渡邉教授の講演に続いて登壇したのは、東京大学大学院 理学系研究科天文学専攻 教授の戸谷友則氏。専門は宇宙物理学で、超新星やガンマ線バーストなどの爆発現象、銀河の進化、そして宇宙そのものの歴史を探るビッグバン宇宙論を研究テーマとしている。近年は、太陽系外惑星の発見が相次ぐなかで、「生命の起源」という根源的な問いに天文学の視点から取り組んでいる。

冒頭、戸谷氏は自身の問題意識を語った。

戸谷「私たちが生きている宇宙は、星や銀河の誕生までは比較的よく理解できています。しかし、その中で“なぜ生命が生まれたのか”という問いには、いまだ答えが見つかっていません。宇宙が存在することと、生命が存在することは、まったく別のレベルの問題なのです。」

宇宙の歴史は138億年前のビッグバンから始まる。その後の膨張と冷却によって銀河や恒星、惑星が形成された。現代の物理学は、これらのプロセスを精緻に説明できるようになった。しかし、物質と物理法則の支配する世界から、どのようにして“生命”という特異な存在が現れたのか。その過程は謎に包まれているという。生命は「親から子へと受け継がれるもの」であることが科学的に確立している。ところが、人類が存在する以上、歴史のどこかで必ず「親を持たない最初の生命」が誕生していなければならない。戸谷氏はその矛盾に注目する。

戸谷「現在の科学では“生命の自然発生は不可能”とされています。しかし、私たちがここにいる以上、地球の歴史のどこかで一度だけ、それが起こったはずなのです。」

このテーマを考えるうえで、戸谷氏が強調したのが「人間原理(Anthropic Principle)」である。生命が存在する宇宙だからこそ、私たちはその問いを立てられる。しかしそれは答えにはならない。そこで近年注目されているのが「インフレーション理論」と「多元宇宙(マルチバース)」という視点だ。ビッグバン直後の急膨張によって、物理定数の異なる無数の宇宙が生まれた可能性があり、その中で偶然、生命に適した宇宙が選び取られたという仮説である。

戸谷氏は、生命の成立に不可欠な条件として「RNAワールド仮説」にも触れた。DNAとタンパク質の相互依存関係を解きほぐす鍵として、タンパク質とDNAの両方の性質を兼ね備えたRNAが自己複製を担った可能性が指摘されている。しかし、自然にRNAが生成される確率は極めて低いとされる。

戸谷「RNAが自然に生成される確率は、猿がタイプライターを叩いて偶然シェイクスピア全集を打ち出すような確率に例えられます。ほとんど不可能に近い。しかし宇宙には膨大な数の星が存在します。その広がりを考えると、“奇跡”がどこかで起こることも不思議ではありません。」

生命誕生の確率が高いのか低いのかは、依然として未知数だ。地球の歴史を振り返れば、46億年前の地球誕生からわずか数億年のうちに生命は現れている。一方で、宇宙全体を見渡せば、生命はきわめて稀な現象かもしれない。戸谷氏は、そのどちらの可能性も否定できないと語る。

最後に戸谷氏は、今後の展望を示した。

戸谷「今後10年、20年で、アメリカや日本も参加するであろう世界規模の巨大な宇宙望遠鏡を使った天文観測が行われるでしょう。これにより、隣の恒星の惑星を詳しく調べ、原始生命の兆候を掴むことができるかもしれません。生命は宇宙に満ちているのか、それとも私たちだけなのか。その答えが見え始めるかもしれません。」

講演は、生命という存在を宇宙史の文脈に位置づけ、人類が立ち向かうべき究極の問いを鮮明に描き出していた。

イベントレポート

イベントレポート