社会のかたちを変える学び。脳科学、ジェンダー、AI、培養肉が示す未来像【東大Week@Marunouchi】後編

読了時間:約 11 分

This article can be read in 11 minutes

東京大学の教員陣が最先端の研究と社会実装の可能性について語る「東大Week@Marunouchi」。東京大学の最先端の知見に触れる「東大Week@Marunouchi」。7月30日は2名の教授によるクロストーク、7月31日は3会場に分かれて登壇者による講演が行われた。2日にわたり計8名の東大教授陣が登壇し現代社会が直面する様々な課題に対する革新的なアプローチを紹介。

本記事ではDAY2に行われた「脳科学」「ジェンダー」「AI」「培養肉」と幅広いテーマの講演を紹介。学術界と実業界の架け橋となる本イベントの意義と、そこから見える日本の未来像に迫る。

INDEX

・脳と心の多様性と社会:脳科学から考える社会のあり方

・「笑って考える仕事のこと、家庭のこと~男の家事でジャンボ宝くじを必ず当てる方法?!~」

・AIの中のお国柄:ローカライズの次にくるもの

・培養肉研究の最前線

脳と心の多様性と社会:脳科学から考える社会のあり方

DAY2の「コンファレンススクエアM+サクセス」会場に登壇したのは、東京大学大学院総合文化研究科 教授の四本裕子氏。テーマは「脳と心の多様性と社会:脳科学から考える社会のあり方」だ。日常の中で当たり前と思われている「感じ方」や「能力」の違いが、いかに人間の多様性と社会のデザインに関わるかを、脳科学の視点から解き明かしていった。

講演冒頭、四本氏は「人は同じ世界を生きていても、見えているものや聞こえているものは必ずしも一致していない」と述べ、感覚や知覚の違いについて語った。たとえばインターネットで話題になった「人によって色の見え方が異なるドレス」はその一例だ。光の受け取り方や脳の処理の違いによって、まったく異なる色として認識される。また聴覚でも、蝸牛の毛様細胞の状態によって可聴域は人によって異なり、同じ音がある人には聞こえ、別の人にはまったく聞こえないこともある。

四本「私たちは同じ空間を共有していても、それぞれ違う世界を感じています。その事実を前提に、人の多様性を理解する必要があるのです。」

続いて話題は「男性脳」「女性脳」といった言説に移った。近年よく耳にするが、脳科学の研究からは単純に二分できるものではないという。平均的な違いが一部で見られることは事実だが、それ以上に個人差が大きく、性別よりもむしろ環境や教育によって能力は形成される。

四本「よく“男性の方が空間認知能力が優れている”とか“女性の方が言語能力に優れている”といった言い方を耳にしますが、脳科学的な裏付けはほとんどありません。確かに一部の調査では差が報告されていますが、それは社会や教育制度の影響を強く反映しているのです。」

実際、国際的な学力調査では、ジェンダー格差の大きな国ほど男女の空間認知の成績に差が出やすい傾向がある。逆に教育や職業選択における男女平等が進んでいる国では、成績の差はほとんど消える。つまり「空間情報処理が得意かどうか」は生物学的な性差というより、社会環境がつくり出している可能性が高い。

四本「男女で脳の構造や働きに決定的な違いはなく、性別で能力を区切ってしまうのは非科学的です。脳科学は“女性だからこの職業に向いている”“男性だからこの能力が高い”といった固定観念を正当化するものではありません。」

このように、四本氏は「男性脳・女性脳」という一般的なフレーズを批判的に捉え、その背後にある社会的バイアスを指摘した。能力や適性を性差に結びつけるのではなく、環境や教育の影響を踏まえた上で、一人ひとりの個性に目を向けるべきだと強調した。

終盤では、現代社会の環境デザインがいかに多様な感覚を持つ人々に影響しているかを取り上げた。空港や駅の放送、街の明るい照明、常に流れる音楽など、私たちが「当たり前」と思っている環境は、人によっては強い負担となる。特に感覚感受性の高い人や、ASDの特性を持つ人の一部にとっては、大きなストレスの原因になる。

四本「空港の『静かな空間』は一例ですが、弱者だけを隔離するのではなく、すべての人が快適に過ごせるような包括的な環境デザインが必要です。」

海外では「クワイエット・エアポート」として放送を廃止し、掲示板やアプリに情報を集約する取り組みが進んでいる国もある。こうした文化差にも触れつつ、四本氏は「社会の標準が誰にとっても快適とは限らない」ことを強調した。

四本「私たちが共有している世界は決して一様ではなく、人によってまったく違う体験になっています。その多様性を前提に社会を設計しなければ、本当に誰もが生きやすい社会にはならないのです。」

講演全体を通して浮かび上がったのは、「人は同じ世界を生きていても、感じている世界はそれぞれ異なる」という事実だ。脳科学が示すこの根本的な多様性をどう受け止め、社会に反映させるのか。その問いは、誰にとっても避けて通れない課題であると感じさせられる時間となった。

「笑って考える仕事のこと、家庭のこと~男の家事でジャンボ宝くじを必ず当てる方法?!~」

続いて同会場に登壇したのは、東京大学大学院 総合文化研究科 教授の瀬地山角氏。講演タイトルは「笑って考える仕事のこと、家庭のこと~男の家事でジャンボ宝くじを必ず当てる方法?!~」。ユーモアを交えながらも、家庭と仕事のバランス、そして日本社会が抱える構造的な課題に鋭く切り込む内容となった。

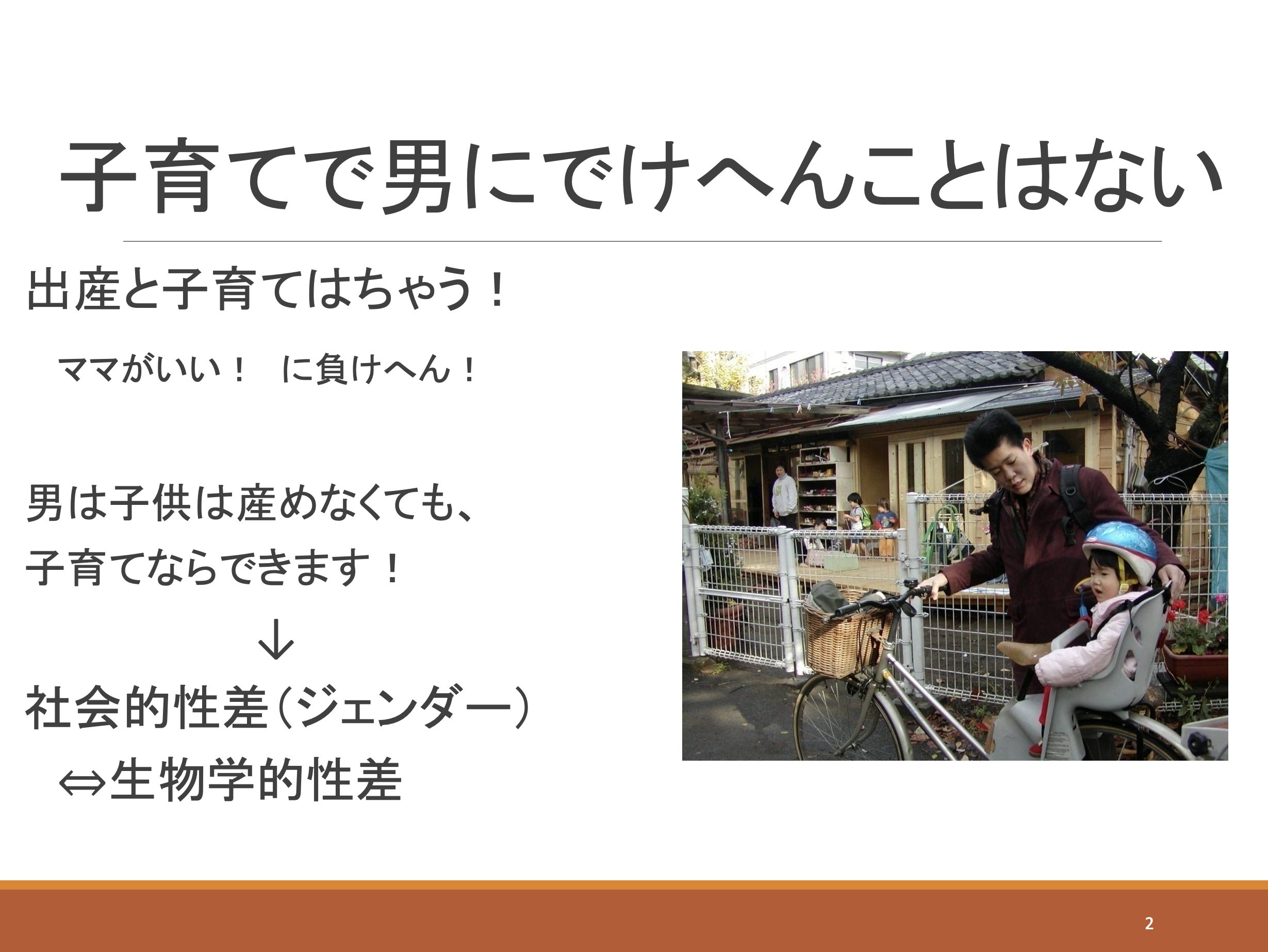

講演の冒頭、瀬地山氏は自身の育児経験を紹介し、「男性にできない家事・育児はない」と強調した。授乳でさえ工夫次第で対応可能であり、母親だけが担うものと決めつけること自体が時代遅れだという。

瀬地山「私はふたりの子育てにかかわってきましたが、父親にできないことは何ひとつ

ありません。授乳だってミルクで大丈夫。できないのではなく、“やらない理由”を探しているだけです。」

ここから議論は「男は仕事、女は家庭」という固定的な役割分担の歴史へと広がった。瀬地山氏によれば、こうした価値観の多くは生物学的な必然ではなく、社会が作り上げたものに過ぎない。特に、専業主婦を優遇する制度――配偶者控除や第3号被保険者制度――は現代の実態にそぐわず、むしろ逆進的であると批判した。

瀬地山「高所得層ほど専業主婦世帯が多いので、税や社会保障での優遇は結果的に恵まれた層を助ける仕組みになっています。今は結婚の3割が離婚する時代で、母子家庭や父子家庭の貧困問題の方がずっと深刻です。」

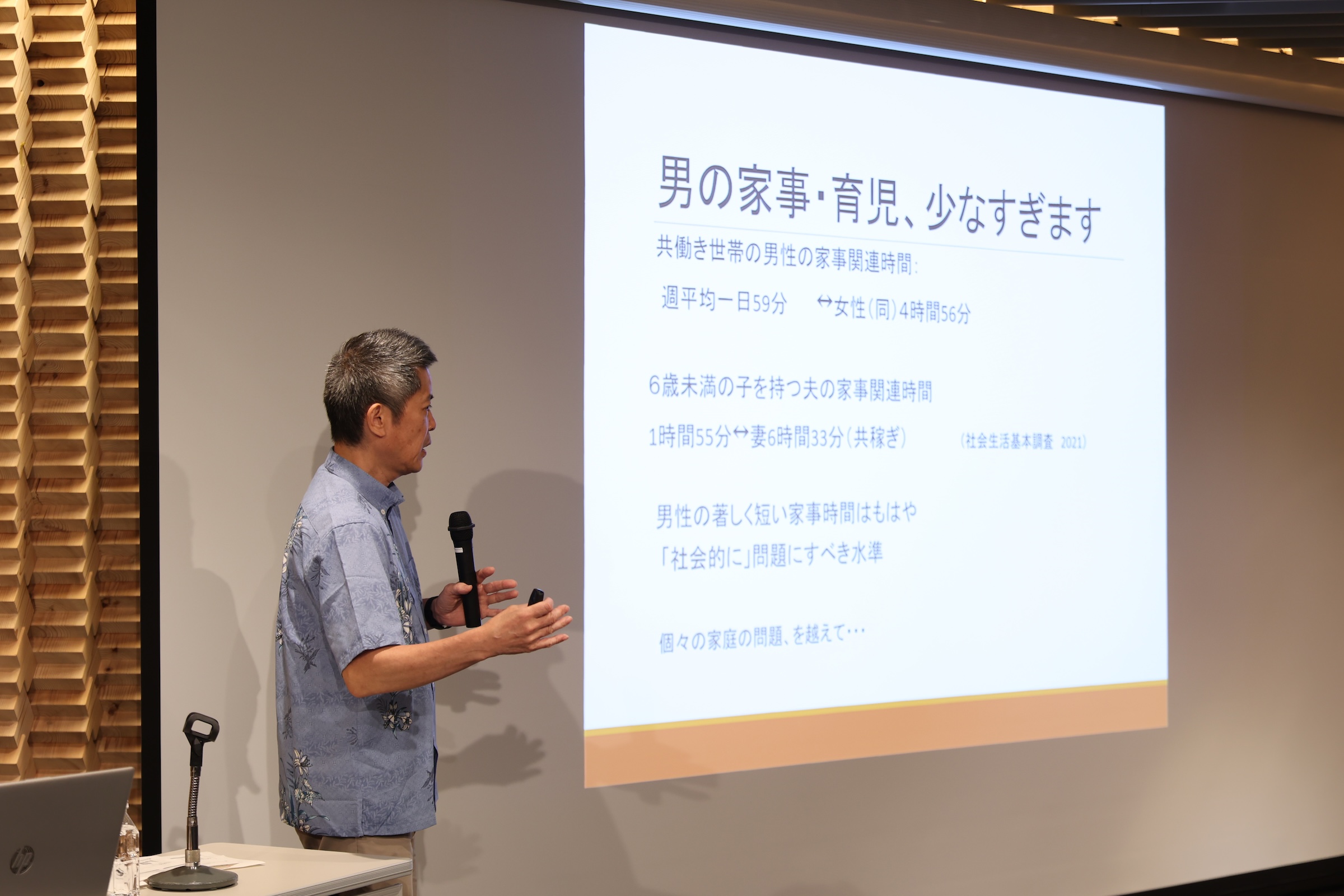

続いて、家事・育児の分担の実態に話が移る。共働き家庭が増えているにもかかわらず、男性の家事・育児時間は女性の数分の一にとどまるのが現状だ。一方で女性が結婚相手に求める条件のトップは「家事・育児能力」であり、経済力を上回るという。しかし男性の多くは結婚相手に対して「専業主婦になってほしくない」と考えながら、一方では家事能力を十分に身につけていない。この矛盾が結婚観や家庭の実態に影響を及ぼしている。

瀬地山「いまや女性は“専業主婦になる”ことを望んでいません。多くの女性が正社員として働き続けたいと考えています。だからこそ男性の家事力は重要です。それを身につけないまま“女性にも働いてほしい”というのは、あまりにも身勝手な考え方だと思います。」

瀬地山氏はさらに、家事を担うことの「経済合理性」を強調した。正社員として働き続ける女性が生涯に稼ぐ金額は都市部では2億〜4億円にのぼる。その機会を家庭内の負担で失わせるのは、家計全体にとって大きな損失だ。

瀬地山「もし夫が1日約3時間家事を担えば、それは時給6000円のバイトに相当するくらいの価値があります。家事は“手伝う”とか“助ける”ものではなく、世帯の収入を最大化するための合理的な投資なのです。」

また、子育てコストが女性だけに集中している現状は、企業の採用の現場にも影響している。女性を採用するとコストがかかるという先入観が、キャリア形成の機会を奪っている。瀬地山氏はこれを「植林しない林業者が短期的には得をする構図」に例えた。

瀬地山「女性に子育てのコストを押し付けて、男ばかりを夜中まで働かせることで、企業は一時的に得をしました。しかし、結局それは社会全体の持続可能性を損ない、最終的には子育てのできない社会を生み出してしまう。男性の家事・育児参加は、家庭だけの問題ではなく社会全体の課題なのです。」

実践的な提案としては「家庭での避難訓練」という伝え方が挙げられた。夫が1週間、完全に家庭を回せるかどうかを試してみるのだ。土日の昼食を作る、毎日の朝食を作る、子どもの送り迎えをする、洗濯をする。「小さな習慣の積み重ねが、いざという時の備えになる」と夫に伝えるものだ。

瀬地山「朝ごはんづくりの習慣は特におすすめです。毎日必ず必要なことだから、ルーティンに組み込みやすい。いざ妻が病気や出張で不在になった時、朝から家庭が回らないというのは大きなリスクです。」

家事を経済合理性とリスク管理の視点から位置づけ直すべきだと瀬地山氏は訴えた。そして結論として、「男女共同参画」とは「男女の違いを認めつつ平等に」という発想ではなく、性別に縛られず自由に選べることが本質だと強調した。

瀬地山「女性はすでに“ジャンボ宝くじ”の億単位の当たりくじを手にしているのです。それを現金化するのが、男性の家事参画です。夫が家事に積極的に参加すれば、家計も社会も必ず潤う。それは幸せな家庭を築くための一番確実な方法だと思います。」

ユーモアに包まれた語り口の中に、現代社会が直面する根深い課題への鋭い視点が込められていた。笑いながらも聴衆に深い気づきを与える講演は、まさにタイトル通り「笑って考える」時間となった。

AIの中のお国柄:ローカライズの次にくるもの

「Inspired.Lab」会場に登壇したのは、東京大学大学院 情報学環学際情報学府 教授の板津木綿子氏。テーマは「AIの中のお国柄:ローカライズの次にくるもの」。AIを単なる技術ではなく、文化や社会との関わりの中でどう理解すべきかを問い直す内容となった。

冒頭、板津氏は「技術には思わぬ社会的な動機があることがある」と強調し、身近な事例を紹介した。タイプライターは視覚障害を持つ人が文字を記すために考案され、自動運転技術も身体的に移動が難しい人のために発想されたものだ。技術は社会課題に応える形で芽生えたとしても、思わぬ形で社会に広がっていくものである。その延長に生成AIもあると板津氏は指摘した。

板津「AIは単に計算能力や効率性の向上ではなく、広く普及した時に思わぬところで社会的な影響も生まれます。そのことを忘れてはいけません。」

生成AIは破竹の勢いで広まっているが、現在の生成AI技術には限界や偏りが内在している。板津氏はChatGPTに「2時15分の時計を描いてください」と指示した例を紹介した。すると、多くの出力は「10時10分」を指す図となってしまった。これは訓練データとなる時計の写真の多くが(時計が美しく見える)10時10分を指しており、それがそのまま現れているためである。こうした例は、生成AIが「指示に忠実に応答する中立的な道具」ではなく、学習データの文化的背景や統計的バイアスを反映するツールであることを示している。

AIと社会の関係に目を向けると、「お国柄」は如実に現れている。AIに対して大きな期待を寄せる国と強い懸念を抱く国がはっきりと分かれるが、日本は「期待も懸念も低い」という独特の立ち位置にある。AIをめぐる世論マップにおいて、日本は世界でも稀有な位置にプロットされているのだ。

板津「これは必ずしもネガティブなことではありません。期待も懸念も低いということは、まだ大きなイノベーションの余地があるとも言えます。日本ならではの価値観をAIにどう活かしていくかが問われています。」

さらに板津氏は、AIの価値観そのものが「揺れ動く」ことをデータで示した。ChatGPTのバージョンごとに回答の傾向が変化し、西洋的価値観が色濃く反映されているほか、アメリカの民主党寄りといった傾向も見られる。こうした偏りが「AIはリベラルすぎる」といった政治的批判を呼び、アメリカでは文化戦争と結びついているという。

板津「AIは中立ではありません。そこには誰かの文化、誰かの価値観が宿っています。それを意識せずに使うのは危ういのです。」

日本国内でも、大規模言語モデル(LLM)の国産化が進められている。だが「日本的なAI」とは何を意味するのか。板津氏は、この問いを曖昧にしたまま技術開発を進める危うさを指摘した。その一例として、AIロボットのデザイン比較を紹介する。海外ではユーモラスで多様なロボットが次々と開発されている一方で、日本では「若く従順な女性」のイメージを模したロボットが目につく。この背景には、日本社会におけるジェンダーギャップの問題が潜んでいる。

板津「AIやロボットに私たち自身の価値観が反映されることを自覚する必要があります。どんな“日本的AI”をつくるのかは、ジェンダー観含め社会の在り方とも直結しているのです。」

また、AI利用の裏側に潜むコストについても言及があった。大量の電力や水を消費するデータセンターは、環境負荷の大きな要因であり、同時に生成AIの健全性を維持するために膨大な監査労働が存在する。低賃金で有害コンテンツをチェックする人々の存在は、表面的な利便性の背後に隠されがちだ。

板津「AIは便利で魅力的ですが、その背景には環境コストや労働コストが確実に存在します。そこに目を向けずに“ただ使う”という姿勢は持続可能ではありません。」

講演の最後に、板津氏は強いメッセージを残した。AIは中立でも万能でもなく、必ず特定の価値観や文化を帯びている。だからこそ、その価値観をどう扱うかは技術者だけの問題ではなく、社会全体で考えるべき課題である。

板津「AIは私たち人間社会の鏡のような存在です。社会の良さも歪みも両方映し出します。そこに何を映し出すかは、私たち次第です。どんな技術を求め、どう使うのか。市民一人ひとりがその問いに向き合う必要があります。」

技術を文化として捉える視点は、AIを「効率の道具」とみなす議論とは異なる深みを持つ。AIに宿る「お国柄」をどう活かすか。その問いは、技術の未来だけでなく社会のあり方そのものを映し出していた。

培養肉研究の最前線

続いて同会場に登壇したのは、東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授で、バイオハイブリッド工学を専門とする竹内昌治氏。テーマは「培養肉研究の最前線」。世界的な食糧危機や環境問題を背景に、細胞から肉をつくる最先端の取り組みを紹介した。

竹内氏は冒頭、なぜ培養肉が注目されているのか、その背景を丁寧に解説した。現在、世界人口は増加を続けており、それに伴って食肉需要も拡大している。しかし畜産業は、膨大な水や飼料を必要とし、森林伐採や温室効果ガス排出の大きな要因となっている。

竹内「動物を育てること自体が地球環境に大きな負荷をかけています。これからの時代は、動物を殺さずに、細胞から直接お肉を育てることで、持続可能なタンパク質供給を目指す必要があるのです。」

竹内研究室では、細胞を工学的に組織化することで肉をつくる「培養肉研究」を進めている。研究のアプローチは、筋細胞を三次元的に積層し、本物の肉に近い食感や線維構造を再現するというものだ。工学の技術と生物学の知見を掛け合わせ、細胞を単なる培養物から「食べられる肉」へと進化させる挑戦が続けられている。

竹内「単に細胞を増やすだけでは“お肉”にはなりません。筋肉の線維や脂肪、さらには血管のような複雑な構造を組み合わせることで、はじめて肉らしい食感や味に近づけることができます。」

しかし、この研究には多くの課題がある。ひとつは「スケールアップ」だ。研究室レベルでは小さな試作品ができても、それを産業レベルに広げるには膨大なコストと時間がかかる。さらに、細胞を増やすための成長因子や培地が非常に高価であり、コスト削減が実用化への大きな壁となっている。

もうひとつの課題は「味と食感」である。消費者にとって「美味しいかどうか」は受容性を大きく左右する。筋肉だけでなく脂肪や血管を組み込むことで初めて本物に近づくが、その再現は容易ではない。

竹内「私たちが目指しているのは“ステーキのような培養肉”です。しかし、いきなりそこに到達するのは難しい。まずはソーセージやハンバーグといった加工肉から実用化が進んでいくと考えています。」

さらに、技術的課題と並んで「社会的な受容性」も重要なテーマだ。近年の調査では「食べてみたい」と答える人が増えている一方で、「人工的で不安」「本当に安全なのか」という声も根強い。食文化や倫理観、さらには宗教的な価値観によっても受け止め方は大きく異なる。

竹内「新しい食べ物は、技術的に実現できればすぐに広がるわけではありません。消費者の理解と納得があって初めて社会に根づいていきます。培養肉も同じです。」

このように、培養肉研究は科学技術だけでなく社会との対話を必要とする領域である。竹内氏は、環境問題や食糧危機という大きな課題に対し、培養肉が一つの解決策になり得ると語る。

竹内「培養肉は、地球環境の持続可能性と人類の食の未来をつなぐ新しい選択肢です。まだ多くの課題は残っていますが、必ず社会に役立つ技術になると信じています。」

講演は、最先端の研究紹介でありながら、聴衆に「食の未来をどう考えるか」という問いを投げかける内容となった。技術と社会が共に歩む必要性を強調する竹内氏の言葉は、会場に新たな視点と想像力をもたらしていた。

東大Week

東大Week