「次は子どもたちのために」モノクロームCEO梅田氏が、太陽光発電サービスを手がける理由

読了時間:約 8 分

This article can be read in 8 minutes

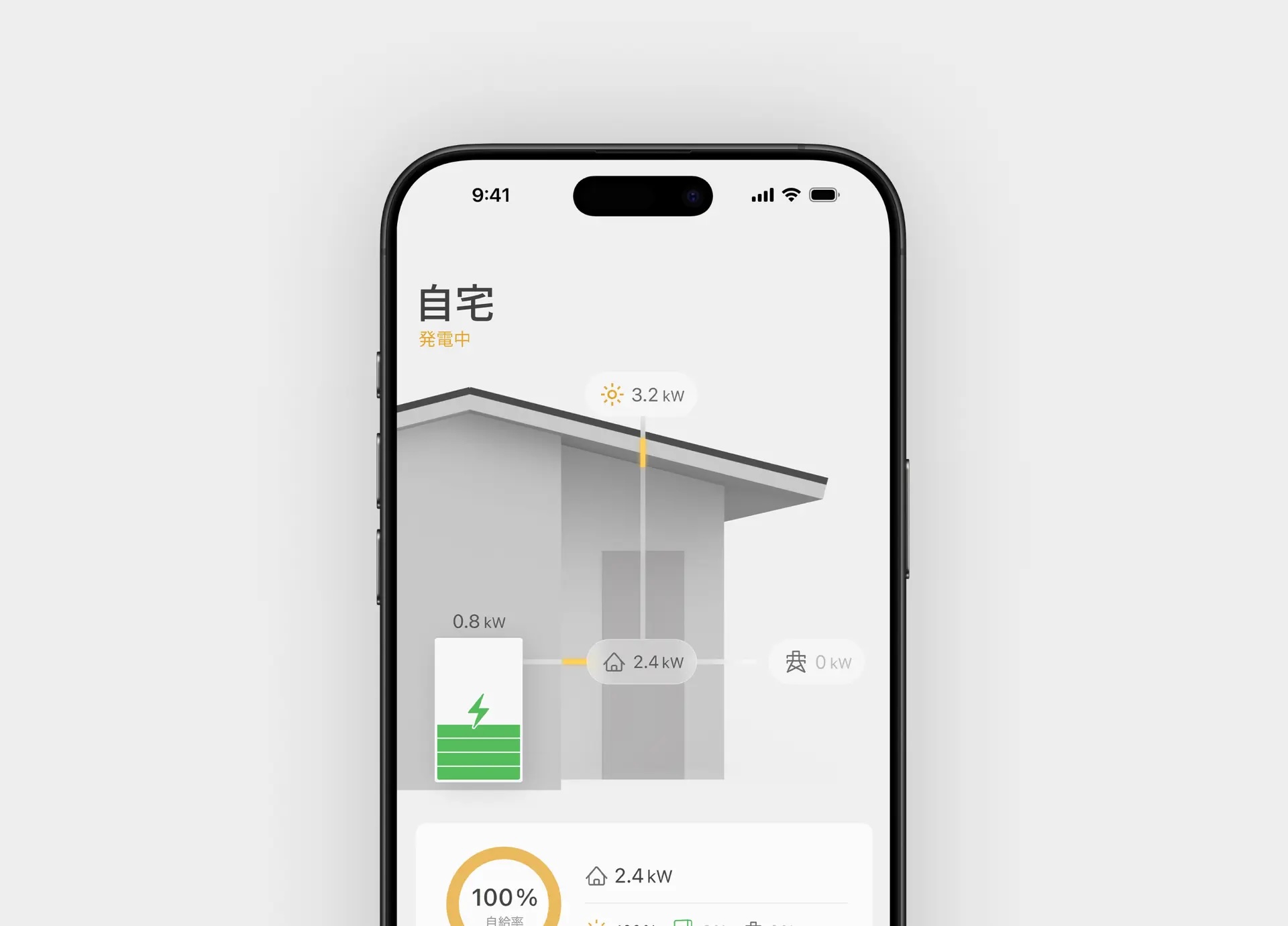

屋根と一体になった今までにない太陽光パネル「Roof–1」や、UIに優れた独自のHEMS(Home Energy Management System)である「Energy–1」などを企画・開発するモノクローム。太陽光発電と自家消費に必要な設備を、販売から施工までワンストップで提供している。従来の太陽光発電と比べると、住宅の意匠性を損なわない美しいデザインと、太陽光発電量や消費電力の状況が一目でわかる使いやすさが同社製品の特徴だ。

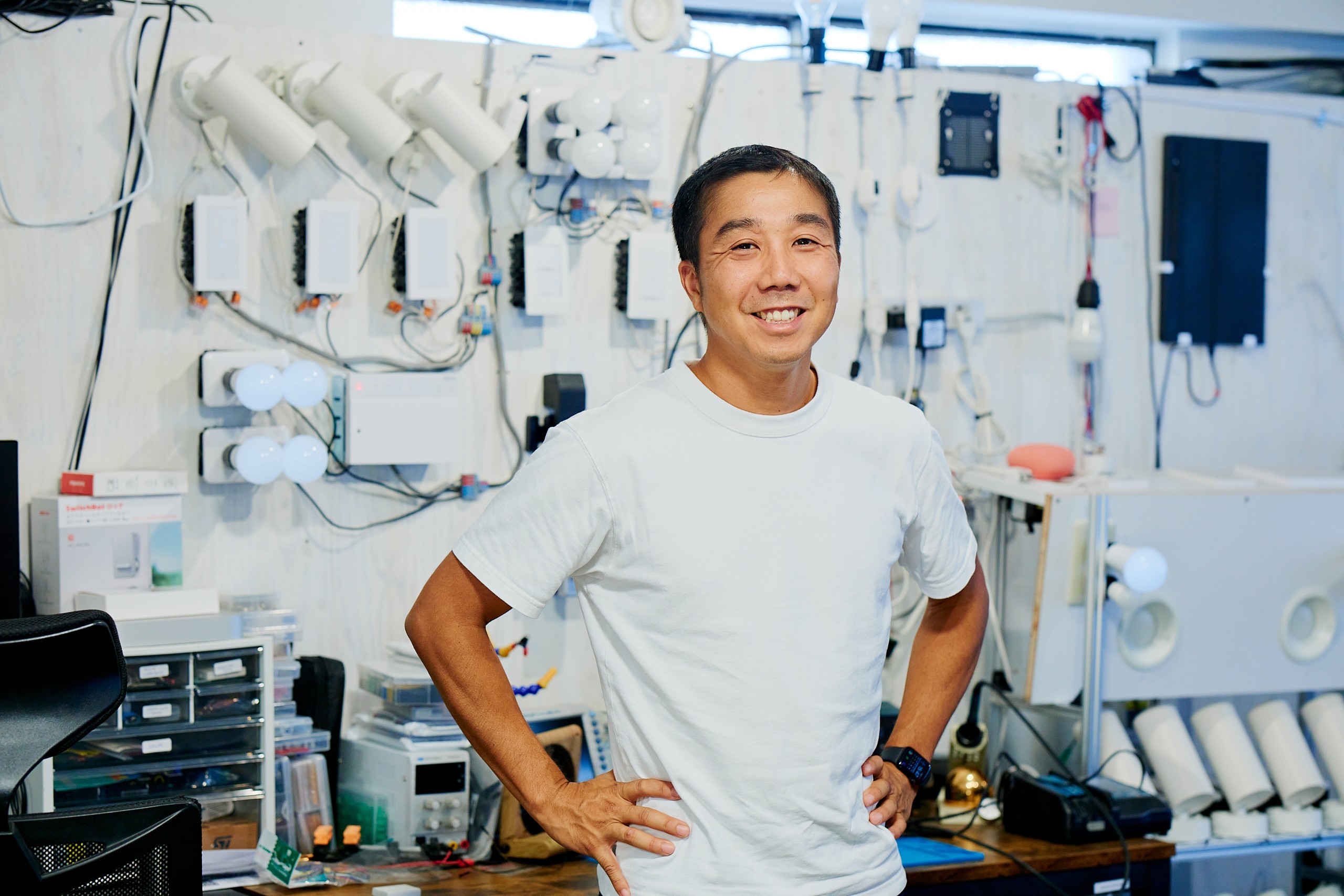

同社を立ち上げたのは、「NewsPicks」や「スピーダ」で知られるユーザベースの創業メンバーである梅田優祐氏。なぜ梅田氏は、畑違いである領域での起業を決めたのか。新しいハードウェア・ソフトウェアを作る上で、どのような壁を乗り越えてきたのか。また、起業する上で意識するべきポイントを詳しく伺った。

梅田優祐

株式会社モノクローム CEO

コーポレイトディレクション、UBS証券での勤務を経て、2008年に新野良介、稲垣裕介とともに株式会社ユーザベースを設立。代表取締役社長に就任し、「SPEEDA」「NewsPicks」を発案・展開する。退任後、2021年に株式会社モノクロームを創業。

ポイント

・屋根は住宅や街の景観を左右する重要な要素。意匠性を損なわない太陽光パネルを作りたいという思いから開発されたのが、屋根一体型の太陽光パネル「Roof–1」

・モノクロームは、生み出した電力を蓄電する各種装置を連動させることができ、かつ発電量やその環境価値が一目で分かるHEMS「Energy–1」も開発した

・モノクロームでは、部品の調達からプロダクトの製造、施工までをすべて自社で担ったことで各プロセスの解像度が高まり、最適なコストカットを実現した

・スタートアップの最大かつ独自の魅力は、創業してから5年目あたりまでの0→1のフェーズを創業メンバーと分かち合えること

・太陽光発電は、需給バランスを考えずに発電して余剰電力が発生する問題がある。モノクロームでは、余った太陽光エネルギーを周辺の施設に供給する「エネルギーの地産地消」を白馬村に提案し、採択された

INDEX

・アイスランドで目の当たりにした、地球温暖化の現実

・全プロセスを垂直統合して見えたこと

・ユーザベースでの経験は、あえて踏襲しない

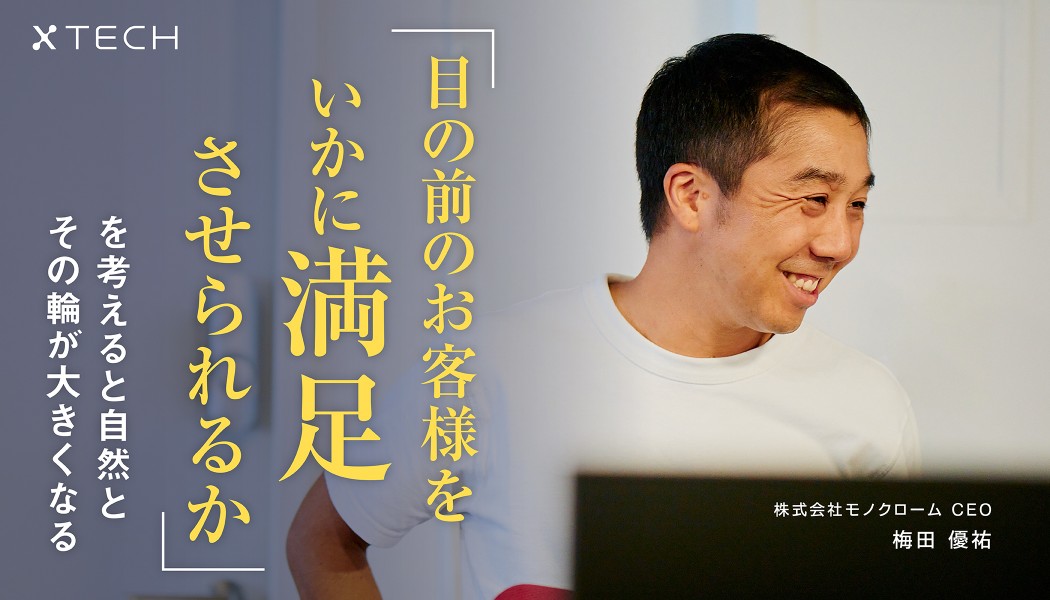

・まずは、目の前のお客さんが満足すること

アイスランドで目の当たりにした、地球温暖化の現実

――エネルギー領域に着目したきっかけを教えてください。

梅田:環境問題については、「人より少し関心があるかな」ぐらいだったと思います。家族で訪れたアイスランドの氷河が気温上昇によって毎年急激に小さくなっていることを目の当たりにしたり、住んでいる葉山で15年前は当たり前に見ることが出来ていたワカメの天日干しの光景が無くなっていたり(温度化の影響で生態系が変わり、採れるワカメの量が減っている)など、身近な変化から少しずつ問題意識を持つようになりました。そこで、家族が生活する上で消費するエネルギーぐらいは再生可能なエネルギーで賄えるようにしたいと思い、最初の一歩として自宅に太陽光発電を導入しようと思いました。

――そこから、どのようなきっかけで太陽光発電事業のスタートアップを立ち上げるに至ったのですか?

梅田:自宅に太陽光発電を導入しようと思った時に理想的な商品がないと思ったことがきっかけです。太陽光発電が素晴らしいのは、数あるエネルギー技術の中で唯一、個人単位でアクションが起こせることです。原子力発電や風力発電は大企業や政府に依存する必要がありますが、太陽光発電という技術はエネルギーを民主化させる素晴らしいポテンシャルがある。でもいざ、ユーザーとして商品を探していてもワクワクするようなプロダクトがありませんでした。

――市場で販売されているプロダクトのどのような点が気になったのでしょう。

梅田:1つ目は太陽光パネルのデザインです。屋根は、住宅や街全体の景観を左右するもの。たとえば日本の厳かな瓦屋根やヨーロッパの美しい街並みをイメージすると分かりやすいかもしれませんが、人々は屋根を見て懐かしさを覚えたり、独自の建物文化を感じたりするものだと思います。屋根の上にペタッと載せる従来の太陽光パネルで、そんな景観を犠牲にするのはもったいないなと感じました。また特に日本では美しい里山を削り、太陽光パネルを設置する光景にも心を痛めます。屋根という場所を最大限活用しながらも、景観を犠牲にしないで再生可能エネルギーを増やしていくことが出来ないかと思いました。

2つ目は、太陽光発電の欠点である需給が安定しないという点です。太陽が出ている昼間は多く発電するが、夜は発電しない。その需給のアンバランスを制御するために、HEMSが存在するのですが、既存の製品はとても使い勝手と性能が悪い。もっとシンプルに、そして蓄電池・エコキュート・電気自動車の3つを活用しながら、もっとスマートに需給を調整するHEMSを作りたいと思いました。

太陽光発電にどことなく怪しいイメージを持っている方もいると思いますが、それをもっとシンプルでカッコ良いもの、即ち、“使いたくてしょうがなくなる太陽光発電システム”を、モノクロームで作ることにしました。

全プロセスを垂直統合して見えたこと

――デザインやUIにこだわった太陽光発電装置が今まで市場に登場しなかったのは、なぜだと思いますか?

梅田:ソニーの盛田昭夫さんが「アイデアの良い人は世の中にたくさんいるが、良いと思ったアイデアを実行する勇気のある人は少ない。」という言葉を残していますが、まさしくこの事例に当てはまる気がします。あとは、これまではまったく別業界のものだった「太陽光パネル」と「屋根」を1つにして、さらにソフトウェアまでつなげた点は領域の違う様々な専門家が集まり、一つのチームとして成り立つ必要があります。その点もユニークだったのではないでしょうか。

――梅田さんは、これまではどちらかというとソフトウェアの畑にいたと思います。そこからハードウェアの開発に挑むのは大変ではなかったですか?

梅田:大変でした。すぐには理想に辿り着けなかったですし、今でも苦労しています。

最初は屋根メーカーさんに完全OEMで作っていただこうとしていたのですが、なかなか理想的な製品は作れず、コストもかなり高くなってしまいました。改善しようとコミュニケーションを取るものの、やはりブラックボックスな部分も多いため思うようなものは作れませんでした。そこで部品1つの調達から、製造、施工まで一度すべて自社で行うことにしました。太陽光発電の技術者を探したり、施工責任者となるメンバーを迎えたり、自社で建設業の免許も取得しました。OEMで行う予定だった部分を自分たちでまかなうのは非常に大変でしたが、汗をかいた分はそのまま他社に対する障壁にもなります。結果的にはとてもいい選択ができたと考えています。

――先ほどOEM製品の価格が高かったというお話がありましたが、現在のプロダクトでデザイン性・技術・コストを並立させられた秘訣はどこにあるのでしょうか?

梅田:やはり調達から製造、施工まで垂直統合したことが功を奏しました。まず全工程を自分たちで管理したことで、どこをアウトソースすればいいかを適切に判断できるようになりました。現在は「認定施工」という独自制度を作り、施工に関しては認定を受けたパートナーにお任せしています。現在、山形に新たな工場を準備しており、プロダクトの価格は、今後さらに引き下げていけたらと考えています。

ユーザベースでの経験は、あえて踏襲しない

――プロダクトを作る上で、特にこだわった点はありますか?

梅田:まだ理想からは遠い前提ですが、やはりユーザー体験にはこだわりを持ち続けたいと思っています。私が自宅に太陽光発電を設置したときは、理想的なハードウェアが見つからない上、提案してくれる方も知識豊富ではなかったため、いい体験ができたとは言えませんでした。ユーザー体験は、単なる製品の良し悪しだけでなく、施工の丁寧さやセールスチームのメールの書き方1つによっても大きく変わるもの。すべての蓄積で決まります。ハードウェアのデザインやソフトウェアのUIもそうですが、施工現場をいかに綺麗にして帰るか、お客様にどれだけ真摯に対応するかといったことも大切になります。そのため、施工が終わって引き渡した後には必ずアンケートを送り、体験の満足度に関してフィードバックをもらえるように努めています。

――現在、ユーザベース時代とはまったく違うことに挑戦しているかと思います。知見がない領域に踏み込んでいく際に、梅田さんが意識していることはありますか?

梅田:特段、意識していることはありません。自分が欲しいと思うもの、作りたいと思うものを作っています。「こんなのがあったら喉から手が出るほど欲しい!」という欲求があれば、自然と調べますし、アイデアを実現できる方法を自然とあの手この手で追求し続けます。逆に言うと、うまく踏み込んでいけない領域は、知識の問題ではなく、自分が本質的な興味を持つことが出来ていない可能性があります。知識よりも自身の好奇心や情熱が、いいリトマス紙になってくれるはず。心から面白いと感じたテーマが見つかると、体や脳は勝手に動いてくれるものです。

――では、複数社を起業したシリアルアントレプレナーだからこそできた戦い方や、意識したポイントはありますか?

梅田:すごく意識しているわけではないですが、最初のチーム作りは一つあります。スタートアップの最大かつ独自の魅力は、創業時の0→1のフェーズにあります。

0→1のフェーズの唯一無二の時間を経験することは、後のフェーズになってからだと、いくらお金を出しても買えません。だからこそ、0→1の事業作りにおいて最も体験価値の高いフェーズを共有できるように、最初はちょっと背伸びをしてでも、多くの将来の経営者ポテンシャルのある人材を採用することを心がけました。たとえば私の後を引き継いでNewsPicksの社長になった坂本大典さんは、ユーザベースの創業時にインターンとして入りました。創業時のカオスには事業作りのリアルが詰め込まれています。今では彼は僕の尊敬する経営者の1人ですが、創業時の経験が彼の事業家としての大きな資産になったことは間違いないと思います。

もう一つ、2回目の起業だからこそ「ユーザベース時代の成功体験をあえて踏襲しない」ということも意識しています。たとえば、ユーザベースは非常にビジョン・ミッション・バリューが強い会社でしたが、だからと言ってモノクロームでも最初からビジョンやバリューを定義しようとはしませんでした。強い経営理念は会社の支柱になる一方で、それがトップダウンで定義されてしまうと、思考停止やクリエイティビティの抑圧という副作用があることもユーザベース時代に学びました。そのため、あえて最初は何も言語化しない白紙の状態で会社をはじめ、モノクロームが成長する七転八倒の過程の中で、必要に迫られる中で生まれるビジョンやバリューを言語化していくことを今は心がけています。

まずは、目の前のお客さんが満足すること

――現在はどのようなプロジェクトに取り組んでいますか?

梅田:白馬村の公共施設に設置する太陽光発電設備として当社のプロダクトが採択されました。当社が提案したのは、削減された電気代や余っている電気量を可視化してそれを地域内の需要が足らない建物に供給する「エネルギーの地産地消」の仕組みです。これまで住宅など、独立した建物単体での太陽光エネルギーの需給調整を手掛けてきましたが、より範囲を広げて地域内で需給調整を行う新しい取り組みになります。

――最後に、モノクロームで実現したい未来の展望を教えてください。

梅田:「世界を変えてやろう」みたいな野心が特にあるわけではありません。ユーザベース時代も「まずは自分が欲しいものを作ろう」というシンプルな思いで起業しましたし、会社を立ち上げた後も「ちゃんと食べていけて、愉快な仲間たちと毎日仕事ができたらそれで幸せ」ぐらいで考えていました。中長期計画すら作らなかったくらいです。但し、事業を進めていくと見える景色が少しずつ広がっていきます。その中で新しい層に向けた機能を開発したり。スマホが普及していく中で「ニュースをいろいろな人の意見とセットで多角的に見られたらいいのではないか」と新サービスを作ったり。目の前のお客様をいかに満足させられるか考え、追求していたら、自然とその輪が大きくなっていきました。モノクロームでもそれは同じです。何を目指しているかと聞かれたら、「子どもたちに誇れる地球を残したい」「町の景観や文化を守りながら、地球環境をよりよくしていきたい」と大きな話になってしまいます。そこに嘘はありませんが、まずは、目の前のお客さんが満足している状態を作ることが何より今は集中すべきことだと感じています。

企画:阿座上陽平

取材・編集:BRIGHTLOGG,INC.

文:できるくん

撮影:阿部拓朗

エネルギー

エネルギー