ムーンショット研究が挑む未来|政策現場から見る『官民共創のイノベーション』vol.2

読了時間:約 16 分

This article can be read in 16 minutes

2050年、私たちの働き方や暮らしはどのように変わっているでしょうか? 頭で考えただけでロボットを操作し、遠隔地で仕事をこなす。そんなSFのような2050年の未来を現実にしようとしているのが「ムーンショット研究開発プロジェクト」です。

政府が主導するこのプロジェクトでは、ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)やアバター技術の研究が進められ、身体・時間・空間の制約を超えた新しい社会を目指しています。

しかし、最先端技術には期待と同時に不安もつきもの。「脳のデータは安全なのか?」「本当に実現できるのか?」といった疑問も浮かびます。最先端の技術を社会に実装するには、そのような不安を払拭する取り組みも欠かせません。

今回は、インタビュー編として、同プロジェクトのPMを務める株式会社アラヤ代表の金井良太氏との対談を実現。政策現場としてムーンショット研究の最前線と、その技術が私たちの未来をどう変えるのかを探りました。

インタビュー編では、政策現場について、ふだん馴染みのない方にも分かりやすくお伝えすることを目指します。

金井良太

株式会社アラヤ 代表取締役

京都大学理学部卒業。オランダ・ユトレヒト大学で実験心理学PhD取得。カリフォルニア工科大学にて、視覚経験と時間感覚の研究に従事。 前英国サセックス大学准教授(認知神経科学)。脳構造画像の解析において、世界的にリードしている。 2013年に株式会社アラヤを設立。

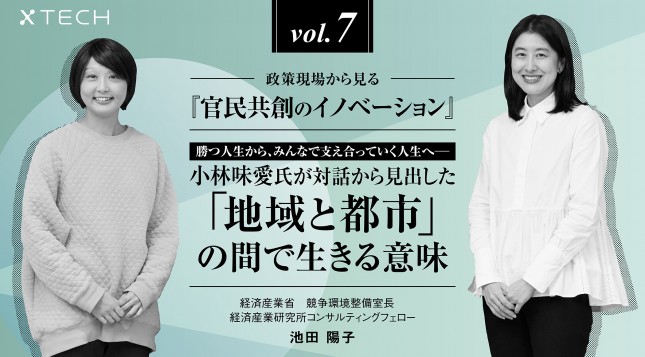

池田陽子

経済産業省 競争環境整備室長 経済産業研究所コンサルティングフェロー

2007年に東京大学卒業後、経済産業省に入省。専門分野は、イノベーション政策、ルール形成、グローバルガバナンス。内閣官房では政府全体のスタートアップ政策を統括。近著に『官民共創のイノベーション 規制のサンドボックスの挑戦とその先』。経済産業研究所コンサルティングフェローとしても活動。これまで携わってきたスタートアップ政策、対GAFAのデジタルプラットフォーム規制、出版等の功績を評価され、2024年、Forbes JAPANの「Women in Tech」に選出。なお、本連載において、事実関係に関する記載以外の部分は、経済産業研究所コンサルティングフェローの立場による。

INDEX

・「夢物語を現実に」ムーンショットプロジェクトが描く未来の全貌

・「研究だけでは世界と戦えない」脳科学者がスタートアップを立ち上げた理由

・「脳波だけで働ける未来」BMIは私たちの生活をどう変えるのか

・「脳をハッキングされる?」ムーンショットが描く未来と倫理の狭間

・「スタンフォード、MIT、そしてドバイ」国際連携によるBMI技術の進化

・「未来の社会をデザインする」これからの研究者や起業家へのメッセージ

「夢物語を現実に」ムーンショットプロジェクトが描く未来の全貌

池田:「ムーンショット研究開発プロジェクト」という言葉は、聞いたことがある人もいれば、まだ馴染みがない方も多いかもしれません。ムーンショットとは、もともとは、アメリカが1961年に発表したアポロ計画で「人類を月に送る」という目標を掲げたことから、「実現は難しいが挑戦する価値がある大胆な目標」を指す言葉として使われるようになったと言われています。

日本のムーンショット研究開発制度も、それに倣って、2050年を見据えた非常にチャレンジングな目標を掲げています。具体的にはどのような制度なのでしょうか。

金井:ムーンショット研究開発制度は、内閣府が主導している国家プロジェクトで、2020年に始まりました。最初に設定されたのは8つの目標でしたが、現在は10個に増えています。私はそのうちの「目標1」を担当しており「人間を身体・時間・空間の制約から解放する」というテーマのもと、ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)や遠隔操作技術の研究開発を進めています。

出典:内閣府「ムーンショット型研究開発制度」

池田:まさに、未来の社会を根本から変えてしまうような壮大なテーマですね。一見すると「そんな遠い未来の話、現実的なのだろうか?」と思う方もいるかもしれません。2050年の社会を想像するのは難しいですが、このプロジェクトでは、その未来を具体的に作り出すための基盤技術を開発していくんですよね。

金井:その通りです。たとえば労働人口の減少は日本にとって深刻な課題ですが、ムーンショットの研究を進めることで、遠隔作業やアバター技術が普及し、場所を選ばずに仕事ができる未来が実現するかもしれません。

また、BMI技術が進化すれば、頭で考えるだけで複数のロボットを操作できるようになり、1人で何役もこなすことが可能になります。こうした技術は、まさに「人間を制約から解放する」ことにつながるでしょう。

池田:なるほど。しかし、スタートアップの通常の時間軸からすると、「2050年の未来に向けて投資する」という考え方は、なかなか難しいのではないでしょうか。潤沢なリソースのないスタートアップでは、1〜2年後の短期的な資金繰りを考えるだけでも精一杯ということも多いですよね。

金井:たしかに、長期的な研究開発は一般的なスタートアップのビジネスモデルとは合わない部分があります。ただ、ムーンショットのプロジェクトは、国がしっかりと資金を投入し、基礎研究を支える仕組みを整えています。

たとえば私たちが研究しているBMI技術は、今すぐ商業化するのは難しいかもしれませんが、2050年には当たり前のように使われる技術になっている可能性が高い。そのために、今から研究を進めておくことが重要なんです。

池田:つまり、「未来に向けた技術投資」として、国家が長期的に支援する仕組みがあるからこそ、こうした研究が可能になるわけですね。その上で、ムーンショットの技術が社会に普及するためには、研究成果をどう実装するかが鍵になりそうです。

金井:そうですね。技術的には可能なことが増えても、社会が受け入れるかどうかは別の話です。私たちのプロジェクトでは、脳の電気信号を解析して、言葉を発することができない人でもコミュニケーションをとれるようにする技術を研究しています。この技術は医療分野での活用が期待されていますが、最終的には一般の人々が使うようになるかもしれません。

しかし、そのためには「倫理的な問題」や「社会的な受容」の課題もクリアしなければならない。ムーンショットの研究は単なる技術開発だけでなく、こうした社会的な側面も考えながら進める必要があります。

池田:技術革新と社会実装はセットで考えないといけない、ということですね。ムーンショットは一研究開発プロジェクトではなく、「未来の社会のあり方をデザインするプロジェクト」とも言えると思っています。

金井:はい。だからこそ、研究者だけではなく、政策立案者や企業、一般の人々も巻き込みながら進める必要がある。特に、BMIのような新しい技術は誤解を招きやすいので、正しい情報を発信しながら、少しずつ社会に馴染ませていくことが重要だと考えています。

池田:そういう意味では、ムーンショットのプロジェクトが「遠い夢物語」ではなく、「現実の未来を創る取り組み」であることを、多くの人に知ってもらうことが大切ですね。

金井:まさにその通りです。研究者としても、未来に向けて意欲的に取り組める環境があるということを、もっと広く伝えていきたいですね。

「研究だけでは世界と戦えない」脳科学者がスタートアップを立ち上げた理由

池田:金井さんは、もともとアカデミアの研究者ですよね。それがなぜスタートアップを立ち上げ、さらにムーンショットのプロジェクトマネージャー(PM)も務めることになったのでしょうか?

この連載シリーズでは、異なるコミュニティ間の結節点となり橋渡しを担う人材が、変革の実現に主要な役割を果たすとして、「越境者」に着目しています。国境を含め、さまざまな境界を越えてダイナミックに活躍される金井さんにぜひ秘訣をお聞きしたいと思っていました。

金井:私はもともと脳科学の研究をしていたのですが、大学での研究には限界を感じていました。特に、脳のデータを集めて「個性」や「意識の働き」を研究する中で、「もっと大規模なデータを集めないと、本当に意味のある研究ができない」と思うようになったんです。しかし、大学の研究室だけで、それだけのデータを集めるのは容易ではありません。

その一方で、GoogleやFacebookのようなテクノロジー企業は、膨大なユーザーデータを活用してAIを進化させていました。この違いを見て、「大学の研究者として論文を書いているだけでは、社会にインパクトを与えることはできないのではないか?」と考えたのが、起業を決意したきっかけでした。

池田:研究成果を社会に実装するには、やはりビジネスの視点が必要だと。

金井:そうですね。大学の研究者は基本的に「自分の興味に従って自由に研究する」ことを大切にしていますが、社会にインパクトを与えるには、それだけでは足りないことが多々あります。特に技術を実用化し広めるためには、投資家や企業との関係を築き、資金を確保しながら、実際に製品やサービスとして形にしていく必要があります。

もちろん、起業は簡単ではありませんでした。研究室で過ごしていた頃とはまったく異なるスキルが求められますし、資金調達や事業戦略など、慣れないことばかりでした。でも、研究を続けるだけでは到達できない領域があると気づいた以上、挑戦するしかないと思いました。ただ、意外とやってみるとどうにかなるもので、新しい世界への好奇心や、違いを面白がる気持ちも大切かもしれません。

池田:研究活動自体大変なものだと思いますが、さらに技術を社会に実装するためにビジネスの世界にも踏み込むことが求められているんですね。

金井:まさにそうです。特に、日本の研究者の多くは「論文を書くことが最終ゴール」になりがちですが、それだけでは世界と戦えません。AIやニューロテクノロジーの分野では、研究とビジネスの境界線がどんどん曖昧になっています。たとえばアメリカでは、研究者がスタートアップを立ち上げて、事業をスケールさせるキャリアがスタンダードになりつつあります。

私も「研究者が起業するのは、決して特殊なことではなく、むしろこれからの時代に求められるスキルセットだ」と考えています。特に、ムーンショットのような大規模なプロジェクトでは、研究と社会実装の橋渡しをする「越境人材」が重要になってきます。

池田:「越境人材」、つまり研究とビジネスの両方を理解し、行き来できる人材が求められていると。

金井:はい。私はムーンショットのPMとして研究プロジェクトを統括する立場にありますが、それと同時に、スタートアップの経営者としても活動しています。この二つの視点を持つことで、「研究をどう社会実装するか」「どうやって持続可能なビジネスモデルにするか」という観点で考えることができるのです。

また、私は複数の役割を持つことが「オープンイノベーション」の推進にもつながると考えています。好奇心を持ちながら、異なる業界の人々とつながることで、新しいアイデアが生まれやすくなりますし、研究成果を社会に還元する道も開けます。

池田:確かに、異分野をつなぐ役割を担う人材は、今後ますます重要になりそうですね。金井さんのように「研究者 × 起業家」というキャリアを歩む人が増えれば、日本のイノベーションが一層活性化することが期待されます。

金井:そう願っています。実際に、ムーンショットのプロジェクトに関わることで、研究者の間でも「もっと社会実装を意識しよう」という機運が高まっていると感じます。実際にプロジェクトの中から起業を考える人たちも生まれていてうれしく思います。単に技術開発を進めるだけでなく、それをどうビジネスに展開し、社会に普及させるかまで考えることが、これからの研究者に求められる時代になってきているんです。

池田:研究とビジネスの距離を縮めることで、日本の技術力がより実用的な形で社会に還元される。その流れが加速すれば、日本のイノベーションにも大きな変化が生まれそうですね。

金井:そうですね。これまで日本では、基礎研究と産業応用の間に大きなギャップがありましたが、ムーンショットのようなプロジェクトがその橋渡しをする役割を果たし、そうした「越境人材」を生み育てるエコシステムにもなってくれると期待しています。その「架け橋」として、研究とビジネスの両方の世界を行き来しながら、新しい価値を生み出していきたいですね。

「脳波だけで働ける未来」BMIは私たちの生活をどう変えるのか

池田:金井さんがムーンショットで取り組まれているブレイン・マシン・インターフェース(BMI)について、もう少し詳しく聞かせてください。

金井:BMIには大きく分けて2つのタイプがあります。1つは「侵襲型(しんしゅうがた)」で、手術をして脳に電極を埋め込むタイプ。もう1つは「非侵襲型(ひしんしゅうがた)」で、脳波を外部から測定するタイプです。

現在、最も高精度なBMIは侵襲型です。たとえばイーロン・マスクのNeuralink(ニューラリンク)では、脳内に極小の電極を埋め込んで、思考だけでコンピューターを操作できる技術を実験しています。実際に動物実験では、猿が脳信号だけでゲームをプレイすることに成功していますし、最近では人間への臨床試験も始まりました。

池田:まさにSFの世界ですね。

金井:日本の研究機関や企業も負けていません。ムーンショットでは「遠隔操作による労働の実現」や「身体機能の拡張」、「複数のアバターを同時操作」などを目標にしています。たとえば脳波でロボットを動かして、世界中どこでも仕事ができたり、障害を持つ方が、BMIを通じて自由に動けるようになったり。

1人の人間が複数のアバターを操作し、それぞれ別のタスクをこなせる未来もそう遠くないでしょう。

池田:すでに動物実験では、「次にどのような動作をするか」を脳の信号から予測することができるようになっているそうですね。人間にも応用できる日は近いのでしょうか?

金井:技術的には可能な部分が増えてきています。ただ、特に日本では倫理的な問題や社会的な受容が重要になるので、すぐに一般向けに展開するのは難しいですね。

池田:一般の人が受け入れられるかというと、そこには課題もありそうですね。

金井:特に、「侵襲型BMI」は、脳に電極を埋め込む必要があるので、まだハードルが高い。一方、「非侵襲型BMI」は外部から脳波を測るため、安全性は高いのですが、読み取れる情報の精度が低いという課題があります。

たとえば侵襲型では「人がどの方向に向かおうとしているか」などを高精度で予測できますが、非侵襲型では「リラックスしているか、集中しているか」といった大まかな状態しか分かりません。そのため、実用化には技術の進歩が必要です。

池田:最初にどの分野で実用化が進むと考えていますか?

金井:やはり最初は医療分野ですね。発話障害のある方が脳信号を使って会話できる技術や、脳卒中患者のリハビリ支援などに応用される可能性があります。その後、安全性が確立されれば、一般向けのデバイスとしても広がっていくでしょう。

池田:つまり、まずは「人々の生活を改善する」ことにフォーカスしながら安全性を確かなものにして、社会に馴染ませていくという戦略ですね。

金井:そうです。そして、2050年には「BMIを使って自由に仕事をする」「アバターを通じて遠隔で活動する」といった未来が当たり前になっているかもしれません。

池田:それが実現すれば、本当に「身体・時間・空間の制約から解放される」未来が訪れることになりますね。

金井:今はまだ「未来の話」に聞こえるかもしれませんが、確実に技術は進歩しています。大きな変化をもたらす可能性があるからこそ、ムーンショットのような国家プロジェクトが必要なのです。研究と社会実装を同時に進めることで、技術が夢物語ではなく、現実のものになると信じています。

「脳をハッキングされる?」ムーンショットが描く未来と倫理の狭間

池田:ムーンショット研究の中では、倫理的な課題についてどのように考えていますか?

金井:ムーンショットの研究は「未来の社会を変える可能性のある技術」に取り組んでいるので、倫理や社会受容の問題は避けて通れません。特にBMIのような技術は、「人間の意識や思考に関わるもの」なので、社会にどのように受け入れられるかが非常に重要になってきます。

BMIが進化すれば、「考えただけで機械を動かせる」という夢のような世界が実現する一方で、「脳のデータを第三者に読み取られるのでは?」とか、「政府や企業が人の思考を監視するのでは?」という不安の声も生まれます。実際に、ムーンショットのプロジェクトが発表された際には、インターネット上で「日本政府が人々の脳をコントロールしようとしているのではないか?」という陰謀論的な憶測も出ました。

池田:確かに、テクノロジーが進化するにつれて、そうした懸念が生まれるのは避けられないですね。しかし、実際にはBMIの技術がそこまで進んでいるわけではないですよね?

金井:その通りです。現状では、「脳の信号を解読して機械を操作する」ことはできても、「人の考えを読み取る」ことは極めて難しいです。たとえ最先端のBMIを使っても、「この人が今何を考えているか」を完全に解読することは技術的に実現できていません。

しかし、社会の誤解を防ぐためには、研究者側が正しい情報を発信し、倫理的なガイドラインを整備することが必須になります。そのため、ムーンショットでは、技術開発と並行して、倫理指針の策定や社会との対話を重視しています。

池田:具体的にはどのような取り組みをされているのでしょうか?

金井:「倫理的に適切な技術開発のあり方」を示すために、「エビデンスブック」と「ガイドブック」という2つの資料を作成しています。

「エビデンスブック」では、BMIを含むニューロテクノロジーに関する科学的な根拠を整理しています。「脳波を測定すればリラックス状態が分かる」などと一般的に言われている話が、どれほど科学的に信頼できるものなのか、既存の論文をレビューして評価する作業です。これによって、「何が事実で、何が誤解なのか」を明確にできます。

「ガイドブック」は、技術の社会実装に向けた倫理指針を示すものです。例えば、BMIを商業利用する際に「ユーザーの脳データをどのように扱うべきか?」といった問題について、現状のルールを整理し、注意すべきポイントを利用者や開発者にわかりやすく伝えることが目的です。

池田:研究者だけでなく、企業や政策立案者にも参考になる資料ですね。こうした取り組みがあれば、社会的な不安を和らげることにもつながりそうです。

金井:そうですね。さらに、ムーンショットの研究はOECD(経済協力開発機構)やUNESCO(ユネスコ)とも連携して進めています。たとえばOECDは「ニューロテクノロジーの責任ある開発」に関するガイドラインを策定しており、私たちの取り組みもそこに紹介されています。

UNESCOでも、ニューロテクノロジーの倫理的な側面について議論が進んでいて、国際的なルールメイキングに向けて勧告の作成が進んでいます。日本のムーンショットの取り組みが国際的に注目されていることで、私もその勧告作成に副議長として参加し、貢献してまいりました。

池田:国際的な枠組みの中で、日本の研究成果が役立つのは素晴らしいですね。ただ、技術が進化するスピードが速い中で、こうしたルール作りはどうしても追いつかないこともあるかもしれません。何か工夫をされていますか。

金井:たしかに技術開発のスピードに比べると、政策や倫理ガイドラインの整備は遅れがちです。そこで、私たちは定期的なアップデートを行う仕組みを取り入れています。たとえば、「エビデンスブック」は一度作って終わりではなく、継続的に新しい内容を更新していく予定です。

また、社会との対話を進めるために、「サイエンスコミュニケーション」の取り組みも行っています。たとえばSF(サイエンスフィクション)を活用して、一般の人にも未来の技術を分かりやすく伝える試みをしています。

池田:それは面白いですね。SFは未来の社会を想像するのに役立ちますし、一般の人にも親しみやすいですよね。

金井:はい。ムーンショットの研究者とSF作家がコラボレーションして、「BMI技術が普及した未来」をテーマにした漫画や小説を制作するプロジェクトです。技術の可能性や課題を一般の参加者とも議論し、その内容をストーリーとして魅力的なものを作っていくことで、これから現れる新しい技術について社会的な理解を深める狙いがあります。

池田:BMI技術に限らず、新しい技術が社会に受け入れられるためには、「どう伝えるか」も重要な要素になってくるわけですね。

金井:そうですね。特に日本では、技術そのものよりも「社会がどう受け入れるか」が大きな課題になることが多い。だからこそ、単に技術を開発するだけでなく、社会との対話を重視しながら進めることが大切だと考えています。

池田:倫理や社会受容の問題にしっかり向き合いながら開発を進めることで、ムーンショットの技術が「一研究成果」にとどまらず、実際の社会変革につながる可能性が広がりそうですね。

金井:そうですね。技術革新は避けられない流れですが、それをどう活用するかは社会次第です。ムーンショットの研究が、日本だけでなく世界の倫理的なルール作りにも貢献できるよう、今後も積極的に取り組んでいきたいと思います。

「スタンフォード、MIT、そしてドバイ」国際連携によるBMI技術の進化

池田:ムーンショットの研究は、日本国内だけでなく、海外の研究者とも積極的に連携していると聞きました。具体的にどのような国や機関と協力されているのでしょうか?

金井:アメリカやオーストラリアの研究機関とも協力しながら研究を進めています。特に、AIやニューロテクノロジーの分野は、アメリカの大学や企業が先行していることもあり、海外の研究者と共同でプロジェクトを推進することが不可欠です。

アメリカでは侵襲型BMIでトップレベルにあるカリフォルニア大学サンフランシスコ校のエドワード・チャン教授にも私達のムーンショットに協力してもらうことで、BMI技術の応用に関する実験を進めています。また、オーストラリアのメルボルン大学は、極低侵襲BMI技術の最先端にあるのですが、そこでもデイビッド・グレイデン教授に参画してもらうことで、我々のムーンショットの研究開発が世界トップレベルと連携して進められるようにチーム作りをしています。

実際にムーンショットに共同研究者として参画に至らないケースでも、関連した分野で活躍しているスタンフォード大学やMIT(マサチューセッツ工科大学)の研究者とも対面で議論しながら、次世代BMI開発の最前線を推し進めています。

池田:国際的な視点で研究を進めることで、日本だけでは得られない知見も活用できるわけですね。

金井: BMIやAIの分野では、欧米の企業や大学が先端技術を持っているので、国際的なネットワークを構築しながら学ぶことが重要になります。日本が独自に進める部分もありますが、世界の流れを把握しつつ、協力できるところは積極的に手を組んでいく方が、結果的に研究のスピードも加速するでしょう。また、この分野で活躍する研究者や起業家を日本から生み出していくにも、若手を国際的な人的ネットワークに繋いでいくことが有効だと考えています。

また、日本は倫理やルールの整備に慎重な傾向がありますが、海外では実証実験を素早く進めているケースもあります。また、意外と思われるかもしれませんが、日本の方が独自の未来のビジョンを持っていることもあります。その違いをうまく活かしながら、ムーンショットの研究をより実践的なものにしていきたいですね。

池田:国際連携の話の中で、少しユニークだと感じたのが「ドバイとの協力」です。具体的にどのような形で協力しているのでしょうか?

金井:ドバイとの連携は、技術研究というよりも、社会実装や産業応用の部分での協力が中心です。ドバイは、国を挙げて最先端技術の活用を推進している都市であり、特にロボティクスやAIに関する新しい試みが次々と行われています。

ドバイ政府は「スマートシティ構想」を掲げており、AIやロボットを活用した行政サービスの自動化を進めてきました。ムーンショットの研究成果を、こうした都市づくりの中で応用する可能性も検討しています。

また、ドバイではゲームやエンタメ分野とのコラボレーションにも関心が高いんです。BMI技術を活用した新しいゲーム体験や、遠隔操作によるバーチャル観光など、実験的な試みがしやすい環境が整っています。

池田:ドバイのように、新技術を積極的に取り入れようとする都市と連携することで、ムーンショットの技術をより早く社会に適用する道が開けるということですね。

金井:そのとおりです。日本では技術の倫理面に慎重な議論が必要ですが、一方で「まず試してみる」ことが求められる場面もあります。ドバイのように、新技術の導入に柔軟な環境がある場所と協力することで、ムーンショットの研究成果を実際の社会の中で検証しやすくなると考えています。

「未来の社会をデザインする」これからの研究者や起業家へのメッセージ

池田:ここまでお話を伺って、ムーンショットは一研究開発プロジェクトというより、「未来の社会そのものをデザインする取り組み」だと感じました。金井さんは、2050年の未来についてどのようなビジョンを描いていますか?

金井:私が考える未来像は「技術が人間の能力を拡張し、より自由な生き方が可能になる社会」です。BMI技術が進化すれば、障害のある方や高齢者の生活も大きく変わるでしょう。脳の信号で義手や義足を自在に動かせるようになれば、身体の制約を超えて、より多くの人が社会に参加できるようになります。

池田:まさに、「身体・時間・空間の制約から解放される」というムーンショットの目標が現実になる未来ですね。

金井:ただ、そのためには技術開発だけでなく、社会の受け入れ態勢を整えることも必要です。新しい技術が登場すると、必ず「本当に必要なのか?」という議論が起こります。だからこそ、研究者や企業、政策立案者が協力して、技術がどのように社会に貢献できるのかをしっかりと伝えていくことが重要です。

池田:最後に、ムーンショットの研究に携わる研究者や、これから起業を考えている方々に向けて、メッセージをお願いします。

金井:研究者の方々には、「技術を研究するだけでなく、それを社会にどう生かすか」を考えてほしいと思っています。今の時代、研究者が起業したり、企業と連携して技術を社会実装したりすることがどんどん求められています。

また、スタートアップを目指している方々には、「大きな目標を持つことの大切さ」を伝えたいです。日本のスタートアップは、どうしても短期的な事業戦略に偏りがちですが、ムーンショットのような長期的な視点を持つことが、新しい価値を生み出す鍵になると思います。

column

column