物流自動化を次の段階へ!3次元型自動倉庫システムRENATUS ROBOTICSの挑戦

読了時間:約 10 分

This article can be read in 10 minutes

EC需要の拡大や労働力不足といった課題を背景に、急速に自動化が進む物流業界。その中で、3次元型自動倉庫システムを開発し、物流の効率化を追求するのが東大発・米国物流ロボティクスベンチャーRENATUS ROBOTICSだ。同社は東大発のAI・ロボティクス・数理アルゴリズムベンチャーTRUST SMITHグループのメンバーが創業したスタートアップ。

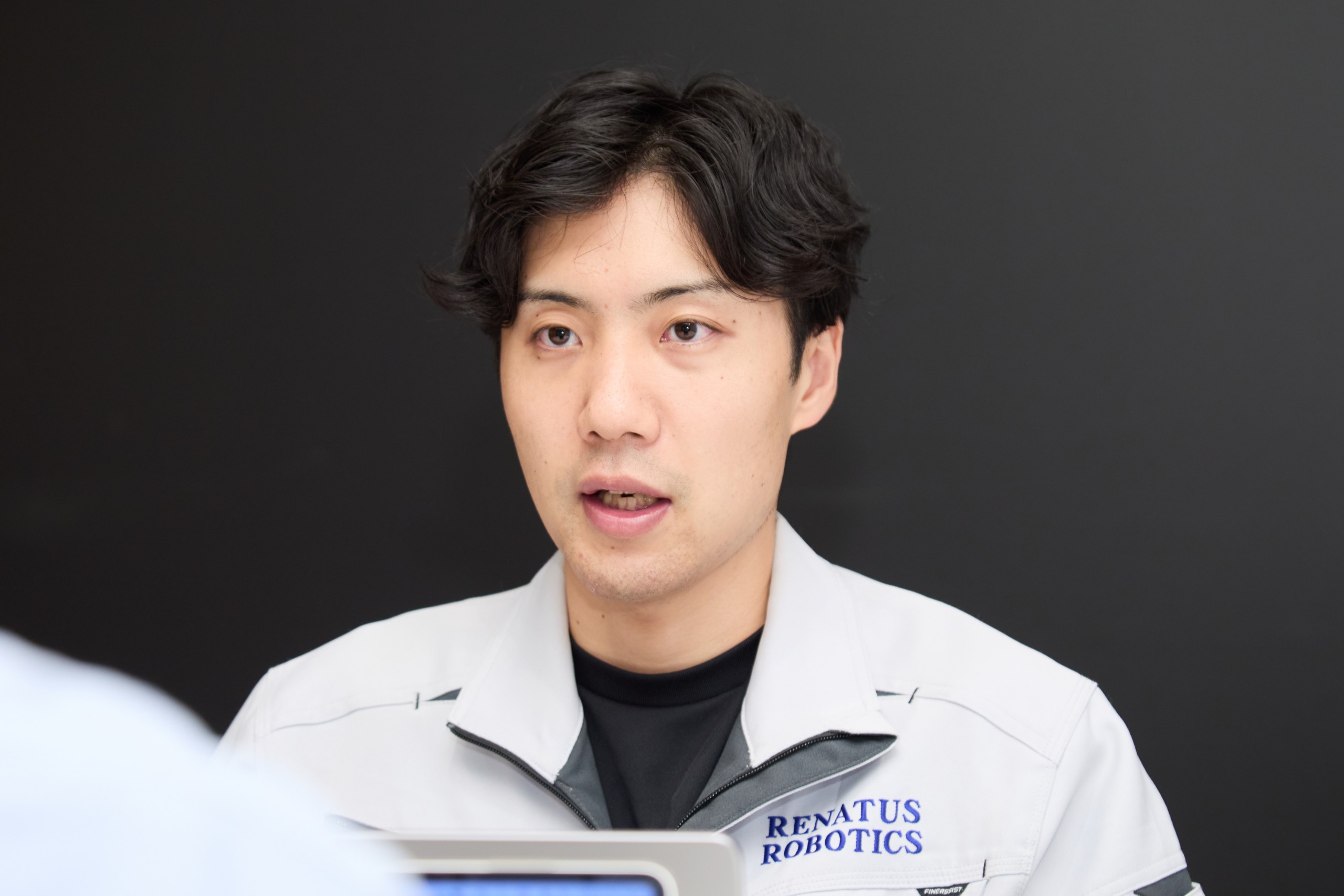

一方で、両者に資本関係はなく、独立した経営体制を敷いている。今回のインタビューでは、TRUST SMITH の資金調達を牽引し、RENATUS ROBOTICSのCOOである安藤奨馬氏に、技術の優位性や、資本政策について話を聞いた。既存の枠組みを超え、新たな物流スタンダードを目指すRENATUS ROBOTICSの挑戦に迫る。

安藤奨馬

米国発物流ロボティクスベンチャーRENATUS ROBOTICS inc. COO。昨年実施された「IVS2024 LAUNCHPAD KYOTO」では、最優秀賞である「スタートアップ京都国際賞」を受賞。シード特化のベンチャーキャピタル「TRUST SMITH & CAPITAL」の創業代表パートナー。京都大学工学部卒。

ポイント

・物流業界は、他の産業と比べても業務が画一化され外部環境の変数が限られるため、ロボティクスなどの技術を実装しやすく、自動化による効率化の成果が明確に現れやすい分野。

・RENATUS ROBOTICSの自動倉庫システムでは、垂直方向の移動は昇降機に任せ、ロボットは水平方向の移動に特化している。また、アルゴリズムにより作業の順序や動線をリアルタイムで最適化、無駄を排除することで、物流倉庫全体の生産性を高めている。

・大学や研究機関で生まれた技術を起点にする場合、イノベーションの可能性はあるが、市場ニーズとのギャップが生じやすい。そのため、技術が先行しすぎると、具体的な用途やお客様の課題にフィットさせるまでに多くの時間を要する。

・事業ごとのリスクやリターンが異なる場合、資本を分けてそれぞれの事業に合った投資家を募ることで、最適なリソース配分が可能。また、資本を分けることで、各会社が市場や顧客のニーズに迅速かつ柔軟に対応できるようになり、事業の成長スピードが加速する。

INDEX

・物流革命を牽引する3次元型自動倉庫システムの魅力

・決裁者の声に耳を澄ませ、市場に響くプロダクトを創出

・投資家に安心感を与え、柔軟な事業展開を可能にした資本戦略

・ディープテックスタートアップに欠かせないグローバル戦略

物流革命を牽引する3次元型自動倉庫システムの魅力

——RENATUS ROBOTICS設立の経緯を聞かせてください。

安藤:RENATUS ROBOTICSを創業したのは「物流業界で大きなインパクトを生み出したい」という想いからです。物流業界は、他の産業と比べても業務が画一化されており、外部環境の変数が限られています。

たとえば建設業では現場の状況や天候が変数として大きく作用しますが、物流倉庫の中ではそれらの変数はありません。このような特性から、ロボティクスなどの技術を実装しやすく、自動化による効率化の成果が明確に現れやすい分野だと思っていました。

——すでに、ロボットの導入は進んでいそうですが、まだ効率化の余地も多いのでしょうか?

安藤:まだまだ多いです。現在、多くの倉庫が手作業や棚搬送型ロボットに頼っていますが、これらでは解決できない課題も多く残っています。それらの課題を包括的に解決するために、私たちが開発したのが3次元型の自動倉庫システムです。

保管から発送までのプロセスをより効率的にし、倉庫の生産性を飛躍的に向上させていきます。

——従来の自動倉庫システムについても聞かせてください。

安藤:従来の自動倉庫システムは、棚搬送型が主流でした。当社ではこれを第2世代の自動倉庫と定義しています。これはロボットが商品のある棚ごと移動させて作業員のところまで運ぶ仕組みです。この方式でも効率化は進みましたが、いくつかの課題が残っていました。

たとえば、作業員が棚の中から商品を探してピッキングする工程が必要なため、どうしても人手が必要になります。また、棚全体を移動させるので、スペースの効率が十分とは言えません。

——3次元型自動倉庫システムはどう違うのでしょうか?

安藤:私たちが開発した第3世代の3次元型自動倉庫システムは、棚ごとではなく、コンテナや商品単位で必要なものだけを作業員のもとへ運びます。また、昇降機を導入し、垂直方向の移動は昇降機に任せ、ロボットは水平方向の移動に特化したシステムです。この役割分担によって作業効率が大幅に向上し、スペースの有効活用も可能になりました。

さらに、アルゴリズムによる最適化も大きなポイントです。作業の順序や動線をリアルタイムで最適化し、無駄を徹底的に排除することで、物流倉庫全体の生産性を飛躍的に高められました。第2世代と比較して、空間の使い方、人手の削減、作業効率の向上といった面で大きな進化を遂げたと自負しています。

——物流業界で自動倉庫システムがどれほど浸透しているのでしょう。

安藤:物流業界全体で見ると、実はまだまだ第1世代、つまり手作業での運用が主流の倉庫が多いと感じています。お客様とお話しする中でも、手動で作業を行う倉庫が非常に多いことが分かりました。第2世代の棚搬送型の自動化が進んでいる企業もありますが、それは一部の大手企業に限られます。

理由は、初期投資の大きさや、現場での具体的な課題が見えにくいからです。また、第2世代のシステムを導入した場合でも、完全に手作業がなくなるわけではないため、さらなる効率化を求める声も聞こえるようになりました。

第3世代のシステムが普及している例はまだ限られていますが、これから広げていきたいと思います。

決裁者の声に耳を澄ませ、市場に響くプロダクトを創出

——TRUST SMITHでの経験が、現在の経営にどのように活きているか聞かせてください。

安藤:TRUST SMITH での経験は、現在の経営において非常に大きな財産になっています。特に、大企業との協業を通じて得られた知見が、RENATUS ROBOTICSの立ち上げに直結しています。

TRUST SMITH では、物流や建設、製造といった幅広い業界の企業から『こういう課題を解決できないか』という声を直接聞く機会が多くありました。その中で、単なるアイデアや技術ではなく、顧客の課題を起点にプロダクトを設計する重要性を学びました。

また、研究主導型のアプローチでは成功率が低いこともTRUST SMITH での学びです。そのため、RENATUS ROBOTICSではお客様の声を起点に、現実的かつインパクトの大きい解決策を目指しています。こうした実務的な知見が、現在の経営における判断基準を支えています。

——なぜ研究主導型のアプローチでは成功率が低いのでしょう。

安藤:研究主導型のアプローチで成功率を上げるには、非常に長い時間軸と継続的なリソースが必要になるからです。大学や研究機関で生まれた技術を起点にする場合、イノベーションの可能性はありますが、市場ニーズとのギャップが生じやすい。そのため、技術が先行しすぎると、具体的な用途やお客様の課題にフィットさせるまでに多くの時間を要するのです。

また、研究者の視点からビジネス化を考えると、実際に市場で必要とされる機能や仕様を見落とすこともあります。一方で、スタートアップとしては、短期間でトラクションを得て、信頼や資金を確保することが重要です。それらの観点から、まず顧客の課題を基にしたマーケットインのアプローチを採用する方が成功の確率が高いと感じています。

——顧客の課題を起点にしたプロダクト設計には何が重要なのでしょう

安藤:決裁者の声をよく聞くことだと考えます。現場の声ももちろん重要ですが、私たちはまず決裁者の声を優先しています。それは、最終的に予算を動かし、導入の意思決定をするのが決裁者だから。どんなに現場で課題が明確だったとしても、それを解決するための投資を認めてもらえなければ、私たちの提供するソリューションは採用されません。

また、決裁者の声には、現場の課題が集約されていることが多いです。経営者や管理職の方々は、現場で生じている問題や不満を把握し、それを事業全体の課題として捉えています。現場の個別的な意見を一つひとつ拾うのではなく、こうした集約された課題を基にプロダクトを設計することで、より効率的にニーズに応えることができるのだと学びました。

さらに、起業家として時間は限られているため、効率的に市場を見極めるには、まず決裁者と直接話をし、そのニーズを深掘りするのが最も成果につながりやすいと考えています。

投資家に安心感を与え、柔軟な事業展開を可能にした資本戦略

——RENATUS ROBOTICSはTRUST SMITH と別の資本で立ち上げていますよね。同一法人やグループ会社ではないのはなぜでしょう。

安藤:RENATUS ROBOTICSをTRUST SMITHとは別の資本で設立した理由は、各事業の専門性を高め、迅速な意思決定と柔軟な事業展開が可能にするためです。TRUST SMITH はAIやロボティクスの技術開発を主軸としていますが、RENATUS ROBOTICSはその技術を活用し、物流業界向けの自動倉庫システムを提供する事業に特化しています。

また、投資家にとっても、各事業のリスクとリターンを明確に評価できるメリットがあります。これにより、事業ごとの資金調達が効率的に行え、成長を加速させることができました。

——同じマネジメントメンバーで複数の企業を経営することで、投資家にネガティブな印象を与える可能性もあると思いますが、そのような心配はありませんでしたか。

安藤:確かに、投資家から見ると資本が別であることに不安を感じる方もいると思います。特に創業初期には『複数の会社に経営陣が関わっていることでコミットメントが分散してしまうのではないか』という懸念を持たれたこともありました。

しかし、現在は事業ごとに経営リソースを明確に分け、個々の会社が独立して運営されています。たとえば、私自身はRENATUS ROBOTICSにフルコミットしており、他の会社における関与はほとんどありません。このように、事業のフェーズが進むにつれ、経営陣の役割も各会社で専念する形になり、不安材料を払拭できたと考えています。

また、事業が別々の資本で運営されていることで、投資家は自分たちのリスク許容度や投資戦略に応じて、特定の事業にのみ投資する選択肢を持てるはずです。たとえば短期的な利益を期待する投資家はソフトウェア中心の事業を選び、長期的な成長を見据える投資家はRENATUS ROBOTICSのようなハードウェア事業に注力する、といったような。そのような柔軟性が、むしろ投資家の信頼を得るポイントにもなっています。

——事業ごとに会社を分けることによって、事業におけるメリットがあれば聞かせてください。

安藤:まずは事業ごとの特性に応じた資金調達がしやすい点です。たとえば、RENATUS ROBOTICSは物流業界向けのハードウェアを提供するため、初期投資が大きく、回収までに時間がかかります。

一方で、ソフトウェア中心の事業であれば、比較的短期間で成果が出せるでしょう。このように事業ごとのリスクやリターンが異なる場合、資本を分けてそれぞれの事業に合った投資家を募ることで、最適なリソース配分が可能になります。

——資金調達以外のメリットもありますか?

安藤:経営陣や主要メンバーに対して株式を通じたインセンティブを提供しやすいのも大きな利点です。各会社が独立していることで、その会社の成功が直接的に関わるメンバーの報酬やモチベーションに反映されます。これにより、各事業の責任者が自分たちの事業に一層専念してもらい、結果として会社全体の成長に繋げられました。

さらに、事業ごとに経営の意思決定を独立して行える点も重要です。資本を分けることで、各会社が市場や顧客のニーズに迅速かつ柔軟に対応できるようになり、事業の成長スピードが加速します。これらのメリットが、資本を分ける大きな意義だと考えています。

ディープテックスタートアップに欠かせないグローバル戦略

——ディープテックスタートアップの立ち上げにおいて、重要なポイントを聞かせてください。

安藤:まずは出発点を明確にすることです。具体的には、必ずお客様の声、特に決裁者の声からスタートするべきだと考えています。市場が求めている課題に基づき、その課題を解決できる技術を逆算して作り上げていく。研究主導型ではなく、市場のニーズに応じたマーケットインのアプローチが重要です。

次に、短期的な成果と長期的な成長のバランスも考えなければなりません。ディープテックでは、長期的な視野が求められることが多いですが、短期的にも一定のトラクションを得られなければ、信頼や資金を得るのが難しくなります。一旦短期的な課題を解決するプロダクトを出し、そこからスケールする戦略が有効だと思います。

——ディープテックが陥りがちな落とし穴ですね。他にも注意すべき点はありますか。

安藤:技術チームの重要性も強調したいです。ディープテックでは、技術そのものが事業の核になるため、試行錯誤を重ね、現実的かつインパクトのある技術を生み出せるチーム作りが欠かせません。

そして、グローバルな視点を持つことも重要です。ディープテック領域では、海外市場での展開を視野に入れることで、事業のスケールをさらに拡大できます。初期段階からグローバル視点を持つことで、長期的な成功に繋がるはずです。

——RENATUS ROBOTICSのグローバルを見据えていると思いますが、市況についても聞かせてください。

安藤:グローバル市場においては、日本の自動倉庫システムが海外でインテグレートされるケースも多いです。同様に、海外の製品が日本市場で使用されていることも珍しくありません。たとえば、ノルウェーやフランス、アメリカの自動倉庫システムが、日本の企業に導入されている事例がいくつもあります。

これは逆もまた然りで、私たちRENATUS ROBOTICSが海外で展開する際にも、日本の技術がグローバル市場で適用されることを目指しています。この領域では、特定の国や地域だけが圧倒的な優位性を持っているわけではなく、比較的フラットな競争が行われてきました。国による市場の成熟度や産業構造の違いはあるものの、品質や効率性において競争力を発揮できれば、十分に海外でも戦えると考えています。

——最後に、今後の目標を教えてください。

安藤:まずは完全無人の倉庫運営を実現することが一つの大きなゴールです。現在は、商品のピッキング工程において人手が必要な部分もありますが、これを完全に自動化し、倉庫全体を無人で稼働できる状態にしたいと考えています。そのための技術開発を加速させているところです。

次に目指しているのは海外展開の強化。特にアメリカ市場は、物流量が多く、人件費も高いため、私たちのシステムが非常に高い価値を提供できると確信しています。すでにいくつかの商談が進んでおり、この市場での成功を足掛かりに、グローバルでの存在感を高めていく計画です。

そして最終的には、物流業界全体のスタンダードを塗り替えるようなインパクトを生み出していきます。私たちの技術が新しい価値を創出することで、日本発のスタートアップとしてグローバル市場での成功例を作り、他の起業家にも勇気を与えたいと思います。

企画:阿座上陽平

取材・編集:BRIGHTLOGG,INC.

文:鈴木光平

撮影:河合信幸

AI

AI